命をかけて台風に挑み続けた男たち 昔の気象観測方法がわかる、貴重映像!!

公開: 更新:

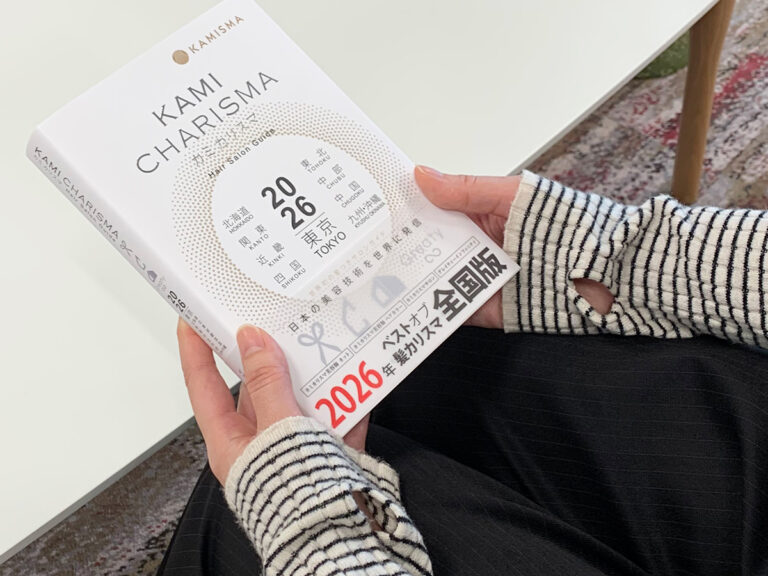

500名以上の美容師が集結!『KAMI CHARISMA アワード』で見えた、美容業界のイマ2025年12月現在、日本全国には約27万軒の美容室があり、約58万人の美容師がいると言われています。技術力は世界一とも評される、日本の美容室や美容師たち。その力を世界に発信するための、あるガイドブックの存在を知っていますか。

整理のプロがやってる玄関収納とは? 内容に「助かる」「真似したい」靴箱は汚れや臭いが気になるものです。しかし、いちいち靴をどかして掃除するのが面倒で、清潔さを保つのはなかなか難しいですよね。本記事では、誰でも手軽に取り入れられる玄関収納の工夫を3つ紹介します。

出かける前や、その日の服装を決めるときなど、絶対チェックする天気予報。

技術の発達により、人工衛星などで、制度の高い気象情報を得られるようになっていますが、昔はどのように天気の変化を予測していたのでしょうか?

そこには、気象観測に命と情熱を捧げた男たちの存在がありました。

昔は船で気象観測をしていた

今でこそ、様々な方法で気象観測を行っていますが、昔は海上から観測を行う『気象観測船』が活躍していました。

日本で初めて気象観測船が導入されたのは、大正10年(1921年)のこと。『海洋丸』と呼ばれる船です。

北と南の遠い洋上に2つの決まった位置を決め、観測船を配置します。当時の気象台の人たちは、船の上で、休む暇もなく気象の観測を続けていました。その期間、なんと25日間…!

その間に、低気圧が荒波を引き起こし、船を襲うことも。大きな波が船に当たり、白波となって船員たちへと降りかかり、強い風が右に左にと船を揺らします…。

当時の大変な観測作業風景が映像として残っていました。

まさに命をかけた観測作業。悪条件の中でも、船員たちは弱音を吐くことなく、黙々と作業を続けなければいけません…。

彼らの決死の観測作業を知っている人が、当時どれくらいいたことでしょう。

こうした地道な作業のかいもあり、当時の精度の高い天気予報が生まれていたのです。

そして現在…

その後、気象観測に人工衛星が用いられるまで、観測船は気象観測に長く貢献し続けてきました。

2010年には、5隻から2隻に縮小されたものの、未だに気象観測を行う上で、重要な役割を担っています。

現在の観測船の船員たちは、一度の出航が約2ヶ月間、4時間交代で昼夜問わず観測作業を続けています。今この瞬間も遠い洋上で観測を続けています。

長く活躍を続けている気象観測船、そして船員のみなさんが、気象予報の精度向上に努め続けてくれていることを忘れずにいたいですね。