ホラー漫画『裏バイト:逃亡禁止』作者インタビュー 『怪異×アルバイト』に込めた意味とは

公開: 更新:

「この10億円で結婚してください」 危ないニオイ満載のプロポーズ、込めた想いが?【黒崎さん】一世一代の大勝負と言っても過言ではない、プロポーズ。プロポーズをする側はもちろん、される側も、どんな言葉を返すかなどの心構えが必要ですよね。そんな愛の告白を、もし突然赤の他人からされたら…あなたはどんなリアクションを取るでしょうか。

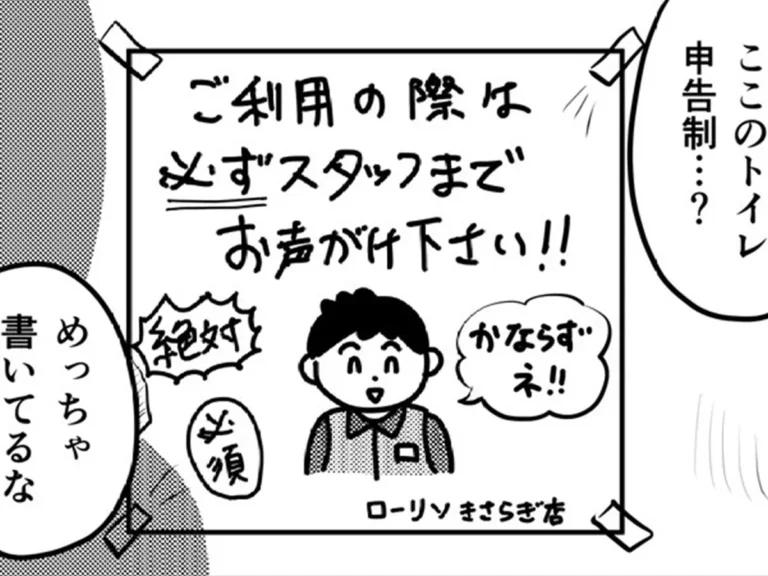

「スタッフまでお声がけください」 無視してトイレに入った結果…「もうトイレ行けない」コンビニエンスストアのトイレ付近で目にすることのある、『ご利用の際はスタッフまでお声がけください』と書かれた貼り紙。一刻も争う場面においては、声をかける暇もなく、一直線にトイレへ駆け込みたくなるでしょう。ネコロス(@youyakuya)さんは、コンビニのトイレを題材にした漫画をXに公開しました。

学生時代に経験したことがある人は多いであろう、アルバイト。

コンビニエンスストアの店員や飲食店のホールスタッフなど、働く場所や職種は多岐にわたるでしょう。

そんなアルバイト先で、もし得体の知れない『怪異』と遭遇したら…あなたはどう対処しますか。

とある事情で大金を欲し、合法違法含むグレーゾーンの高額報酬アルバイトに挑む、主人公らの姿を描くホラー漫画『裏バイト:逃亡禁止』(以下、『裏バイト』)が注目を集めています。

2020年から、株式会社小学館のコミックアプリ『マンガワン』で連載がスタートした本作。2025年9月現在、単行本は最新16巻まで発売され、紙・電子含む累計部数は200万部を超えています。

grapeは、作者の田口翔太郎先生にインタビューを実施。恐怖を漫画で表現するうえでのこだわりや、本作に込めた想いなどについて掘り下げました。

『裏バイト:逃亡禁止』漫画家にインタビュー

――『裏バイト』には、スーパーマーケット店員といったポピュラーなものから、探偵助手などのニッチなものまで、さまざまなアルバイトが登場します。なぜ、アルバイトと『怪異』をかけ合わせた作品を描こうと思ったのでしょうか。

インターネット掲示板『2ちゃんねる』(現:5ちゃんねる)のオカルト版スレッド『死ぬ程洒落にならない怖い話を集めてみない?』(通称:洒落怖)の中で、旅館が舞台の『リゾートバイト』という有名な話があり、もとを辿ればそこになります。この話をヒントに「旅館以外でも話を広げられるのではないか」と考えたんです。

連載を続けるには、毎回ネタを作らないといけないわけで…。いろんな仕事ができるという意味では、アルバイトは連載の題材として合っているんじゃないかと思いました。

――前編・中編・後編の合計3話分で1つのアルバイトについて描かれているのが、『裏バイト』の特徴だと思います。都度取り扱うアルバイトを選ぶ中で、意識していることはありますか。

アルバイトの仕事内容は大きく分けると、室内でやる小規模な仕事と外でやる開放的な仕事の2つがあると思っているので、基本的に交互に登場させるようにしています。

例えば最近の話だと、閉ざされた空間が舞台の『オークション会場スタッフ編』の後に、外に出て⼤型モニターを背負って歩く『アドマン編』をやるとか…ワンパターンにならないように意識していますね。

Ⓒ田口翔太郎/小学館

――1話では、主人公である白浜和美と黒嶺ユメが出会います。2人のキャラクターはどのようにして作られたのでしょうか。

『裏バイト』の連載が決まる前に何本か違う話で企画を提出したものの、ボツになったんです。その時は、いかにもコミカルな雰囲気のあるキャラを描いていたので、今回は「現実にいてもおかしくないキャラを作ろう」というふうに出発しています。

作るうえで参考にしたのは、ジーン・サックス監督の『おかしな二人』というコメディ映画です。真面目な男と不真面目な男が同じ部屋に泊まることになり、対立し合う…みたいな内容なんですけど、『真逆の2人』ってなんかキャッチーで分かりやすいじゃないですか。

そこから真面目なユメちゃん、ふざけた感じの浜ちゃんという2人を作りました。

Ⓒ田口翔太郎/小学館

――主人公を作る際に映画を参考にされたとのことですが、物語を描くうえでも、映画からヒントを得ることは多いのでしょうか。

映画のワンシーンを切り取るのではなく、作品そのもののイメージみたいなものはよく参考にしています。

分かりやすいものでいうと、『特殊清掃員編』はユルグ・ブットゲライト監督のホラー映画『死の王』をイメージしながら描いていて。映画のタイトルを直接出していますし、影響を受けているどころか、明確に元ネタにした話ですね。

Ⓒ田口翔太郎/小学館

――特に好きなホラー映画があれば教えてください。

洋画だとスティーヴン・キング原作の『シャイニング』が一番好きですね。エレベーターから血の洪水があふれ出てくるとか、わけの分からない演出がたびたびあるじゃないですか。そういった『想定していないような演出』みたいなものが好きなんです。

邦画なら中田秀夫監督の『リング』が一番好きです。初めて見たのが中学生の時だったので、「シンプルに怖いな」と…。テレビから貞子が出てくるシーンも普通に怖かったですし、最後に謎がスッキリと解決せずに終わるのもいいですね。

――ホラー漫画を映像コンテンツと比べた時に、直接的な『音』を使えないのが、恐怖を演出するうえで難しいポイントかと思います。一方で、漫画だからこそできる演出のやり方はなんだと思いますか。

コマの内側だけでなく、外側も使って演出できるのが漫画のよさだと思います。

コマの内側はフィクションの世界である一方で、コマの外側は現実の場所であるように思えるというか。セリフの中に難しい言葉が出てくると、コマの外に注釈で説明が入れられる時があるじゃないですか。『オークション編』で描いた赤文字のような感じで、コマの外にあえて『異物』を置くことで恐怖を演出できるのではないかと思っています。

あとはコマの形ですね。映画は四角の中に収める必要がありますが、漫画なら縦長や横長にもできるので、長い絵も自由に配置できるんです。コマをまたいで文字を書くこともありますが、かなり迫力が出ます。これらの手法はまさに漫画にしかできないものですよね。

恐怖を演出するうえで、漫画のコマには無限の可能性があるような気がしています。

Ⓒ田口翔太郎/小学館