いい笑顔の大学講師 しかし、頭上には…写真がネットで大うけ!

公開: 更新:

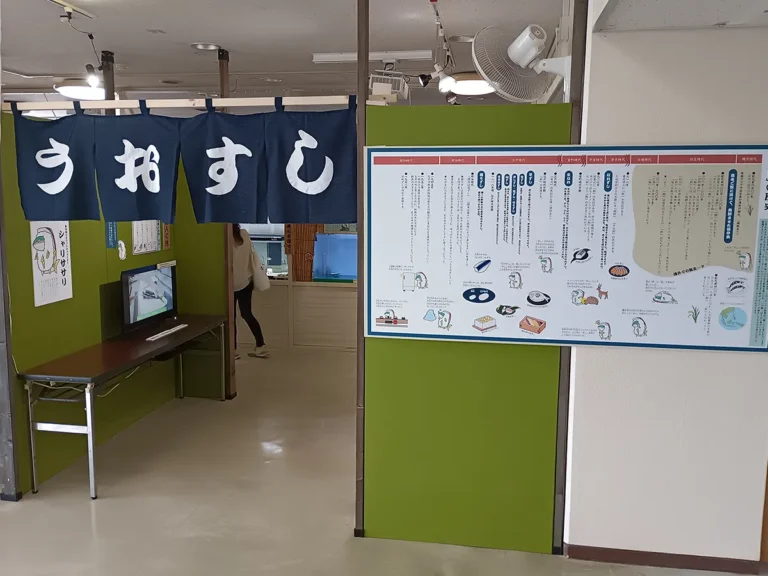

「飼育員にとっての誉め言葉です」 水族館の入館券に、『寿司』が採用されたワケが?あなたは水族館で魚を見ている時、ふとこう思ったことはありませんか。「あの魚、おいしそう…」と。そう思うと同時に、「たくさんの命を目の前にしてこんな思考を巡らせるのは、いけないことなのではないか?」と我に返るでしょう。2025年9月、富山県魚津市にある魚津水族館がXで話題になりました。

大学のトイレに入ったら… まさかの『光景』に「声出して笑った」「ハリーポッターかな」「違うと思います」といった冷静なツッコミを添え、1枚の写真をXに投稿したのは、筑波大学に通う、しんしん(@ShinShin65536)さんです。 投稿には、7万件を超える『いいね』が寄せられ、大きな反響を呼びました。

発表会や表彰式など、かしこまった催しに出席するには、正装が望ましいとされています。

とはいえ、業種によっては作業着でいることが多く、スーツなどのフォーマルな服を持っていない人も。

業界的に許されている場合、普段の格好で出席することも、あるかもしれません。

ネット上では、正装を持っていない研究者のSNS投稿をきっかけに、自分にとっての正装と呼べる格好を披露する人が相次ぎ、盛り上がりを見せています。

ある研究者の正装

愛知県春日井市にある、中部大学で講師を務める、王昊凡(おう・こうはん)さんは、自身のXアカウント(@SUSHIwanghaofan)に1枚の写真を投稿。

話題に乗って、自身の『正装』を公開しました。

一見すると、黒色でまとめた服装で、公の場所に問題なく出向くことができそうです。

…しかし!

頭上を見ると、一般的な正装とは、かけ離れたものがのっているではありませんか!

王さんは、メディア情報社会学科の講師。研究内容は、寿司のグローバル化です。

そのため、大きな寿司のぬいぐるみが付いた被り物をしていました!

これなら、自身の研究分野を分かりやすく周囲にアピールできることでしょう。とはいえ、あまりにも目立つ頭部に、視線を奪われてしまいますね。

王さんの格好は、大学のウェブサイトにも問題なく掲載されているため、『正装』の認識に偽りなし。

まさかの格好はネット上でおおいに受け、吹き出す人が続出しました。

【ネットの声】

・大学のウェブサイトまで確認したら、本物だった。

・いい正装。熱意が伝わって来る。

・魚類学者の、さかなクンならぬ『お寿司クン』。

・研究分野って幅広いんだな~!興味が湧いた。

・子供たちにも、寿司の話を聞かせてあげたい。

寿司の研究って?調べたら面白いコトが見えてきた

海外でも寿司は人気で、独自の発展を遂げています。

こちらのサーモンマンゴーロールのような、独創的なロール寿司はたびたび話題となり、日本人を驚かせてきました。

撮影:王昊凡さん

なぜ寿司の原型から離れた一品が流行するのか、不思議ですよね。

王さんに尋ねると、ロール寿司にまつわる話を教えてくれました。

海外の寿司といえば、こういうロール寿司が知られていますが、よくよく考えると変な現象です。

現地の素人が考え出したと仮定すると、生魚を使ううえでネックとなる、衛生管理が困難なはず。しかし、プロがロール寿司を編み出すのも不可解です。

ということで調べたところ、上海ではこういうロール寿司をつくっているのは、日本から来た職人に弟子入りした、現地の人たちだと分かりました。

海外で寿司を握ろうとした場合、日本と仕入れが異なるため、工夫が欠かせません。

手に入る食材で握る必要があるほか、現地の人の食文化も考慮が必要でしょう。

弟子たちは修業中に、日本から来た職人がお客様を満足させようと、創意工夫をしているのを目撃します。

すると「なるほど、寿司職人たるもの、オリジナリティが大事なんだ!」と思うようになるのです。

そのまま一生懸命に修業した結果として、彼らが独立したら、日本の消費者が見たこともない寿司をつくるようになってしまった…という状態。

ですが、よくよく考えると、日本国内も鮒寿司(ふなずし)だったり、柿の葉寿司だったりと、多様なわけです。

ロール寿司の例は、寿司という文化がいろんな地域に根付きやすい性質を持っていることの、証左なのかもしれません。

日本の職人の背中をしっかりと見て育ったからこそ、独創的な寿司に発展していくとは、驚きですね!

ロール寿司の見方が変わりそうな研究内容。

海外の寿司を深堀りしていくと、思いもよらない事情が、もっとたくさん判明するかもしれません。

興味を持った人は、王さんの著書『グローバル化する寿司の社会学:何が多様な食文化を生み出すのか』を読んでみてはいかがでしょうか。

寿司店へのインタビュー調査から見えたことを、より詳細につづっていますよ。

グローバル化する寿司の社会学:何が多様な食文化を生み出すのか (MINERVA社会学叢書)

Amazon楽天市場Yahoo

[文・構成/grape編集部]