即答できたらすごい! 『お茶を濁す』の『お茶』の正体は…

公開: 更新:

※写真はイメージ

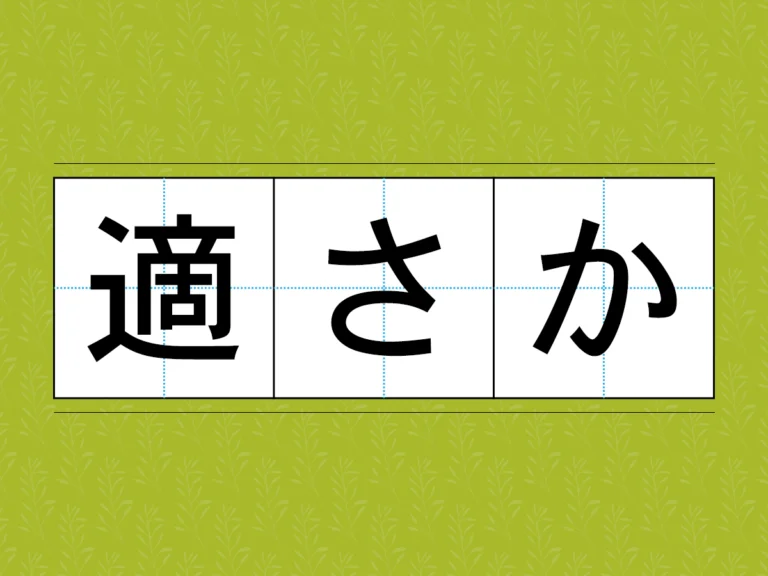

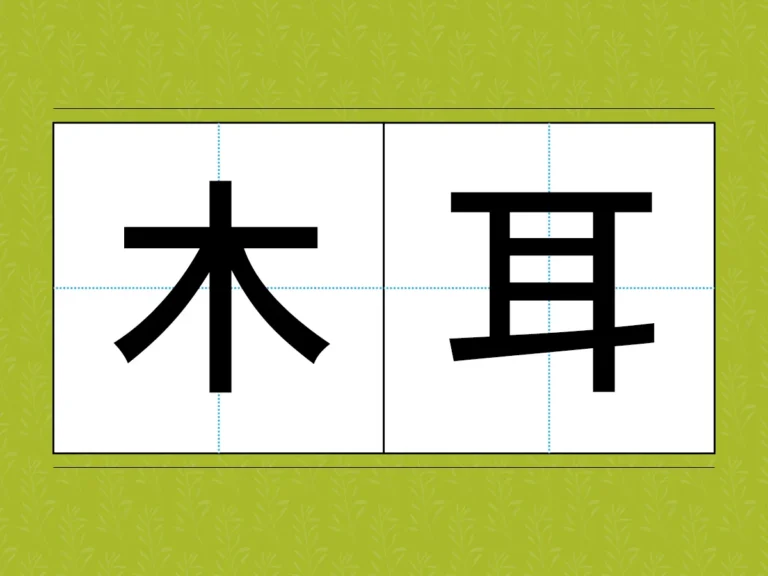

読めたら周囲に自慢していい… 漢字クイズに「これは読めない…」「こんな漢字があったのか」本記事では、思わず戸惑ってしまうような漢字のクイズを用意しました。ぜひチャレンジしてみてください。

『木耳』←この漢字読めたら、めちゃすごい! 食べ物の【難読漢字3選】身近な物でも、漢字になると読めないものは意外と多いものです。 そこで本記事では、食べ物の難読漢字を3つ紹介。クイズ形式で出題するので、挑戦してみてください。

普段の会話でも、何気なく使っている慣用句がありますよね。

例えば、『お茶を濁す』『一丁前になる』などは、会話に登場してもきちんと意味が通ることがほとんど。

しかし、これらの慣用句の由来となると、分からない人もいるのではないでしょうか。

本記事では、知ればより使いたくなる、3つの慣用句の由来をご紹介します!

慣用句の由来3選

慣用句の由来を調べてみると、昔の日本人の生活が垣間見えて面白いですよ。

時には、言葉遊びのセンスにクスッと笑ってしまうこともあるかもしれませんね。

1問目:お茶を濁す

まずは、冒頭にも登場した『お茶を濁す』からご紹介します。

問題や質問にはっきりと答えず、いい加減な発言や態度でごまかして、その場をしのぐという意味で使われていますよね。

小説や、時にはテレビ番組などでも聞くことがあるかもしれません。

この『お茶』は、なんとなく緑茶を想像している人もいるのではないでしょうか。実は違います。

厳密な作法のもとに点てられる『お茶』に由来するのですが…ここまで言えばピンときた人もいるかもしれませんね。

※写真はイメージ

答えは『抹茶』です!

昔の抹茶は高級品で、本格的に作法を知っていたのは僧侶や貴族たちでした。

そのため、作法を知らない人は、正しく抹茶を点てられません。

その場しのぎで、適当に真似て抹茶を濁らせ、それっぽく見せてごまかしていたというのが『お茶を濁す』の由来だそうですよ。

2問目:サバを読む

ごまかすつながりで、『サバを読む』の由来も考えてみましょう。

『年齢のサバを読む』などのように、都合のいいように数をごまかす時によく使われていますよね。

魚の『サバ』のことですが、どうしてごまかす意味になったのでしょうか。

この由来には、生のサバが持つ、ある致命的な『弱点』が深く関わっていますよ。

※写真はイメージ

実は、サバがほかの魚に比べて傷みやすいからだと言われています!

サバの鮮度が落ちてしまわないように、市場の人は大急ぎで数えますよね。そうすると、自然と数え間違いも多かったのだとか。

それが、『いい加減に数を数える、数をごまかす』という意味に転じて、『サバを読む』という言葉になったそうですよ。

市場の人は新鮮な魚を届けようと仕事をしていただけなので、苦笑いしてしまいそうですね…。

3問目:相槌を打つ

会話中、相手の話に「うん」「そうだね」などと調子を合わせて言うことを、『相槌を打つ』と表現します。

意識せず使っていることがありますが、実はかっこいい由来がある言葉なのですよ。

筆者は『相槌を打つ』の由来を考えた時、餅つきを想像してしまったのですが…。実は、職人の現場から生まれた言葉だといいます。

武士に欠かせないものを作る作業を思い浮かべてください。ということは…。

※写真はイメージ

『相槌を打つ』とは、刀鍛冶の作業から来ている言葉です!

刀鍛冶が刀を打つ時に、熱した鉄を2人1組で叩きます。タイミングを合わせて槌を打つ、共同作業だったのですね。

この作業が『相槌』であり、転じて、相手の調子に合わせて「うん」などのワードを入れる『相槌を打つ』になったそうです。

登場した3つの慣用句は、よく知られたものですが、意外と由来は初めて聞いた人も少なくないのではないでしょうか。

いずれの由来も諸説ありますが、人間の営みを通じて、生まれた言葉でしたね。

あなたも、由来が気になる慣用句があれば、ぜひ調べてみてください。

昔の日本人の生活を覗いているようで、きっと楽しい気持ちになれますよ!

[文・構成/grape編集部]