【TOKYO MER感想 最終話】人が人を救うということ・ネタバレあり

公開: 更新:

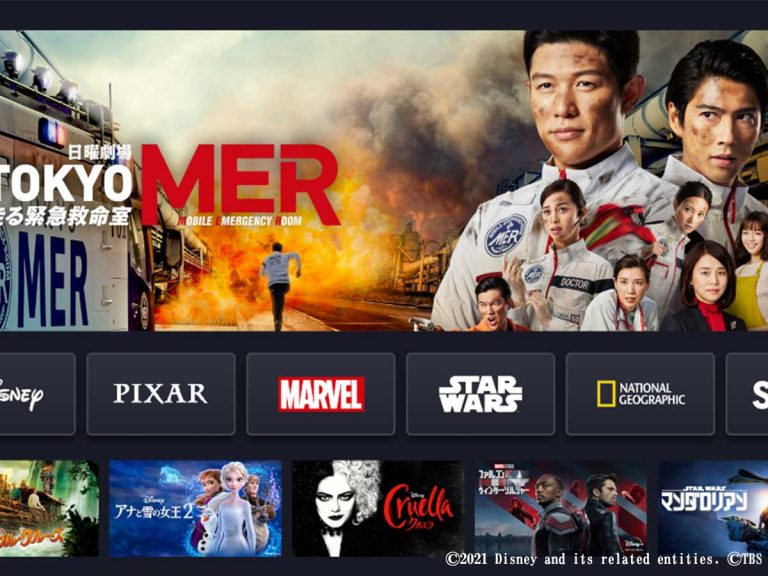

『TOKYO MER』がスペシャルドラマで復活 隅田川を舞台に決死の救出活動2021年に放送され高視聴率を記録したドラマ『TOKYO MER~走る緊急救命室~』(TBS系)が、劇場版公開に先立ち、スペシャルドラマの放送が発表されました。 俳優の鈴木亮平さんを主演に迎えた同作は、『TOKYO ME...

『TOKYO MER』が10月からDisney+で世界に配信開始 鈴木亮平「期待が膨らむ」2021年7月期にTBSで放送されたテレビドラマ、日曜劇場『TOKYO MER~走る緊急救命室~』。 俳優の鈴木亮平さんが主演の喜多見幸太を演じ、賀来賢人さん演じる音羽尚とのやりとりや、最強の救命救急チームの姿に注目が集...

Twitterを中心に注目ドラマの感想を独自の視点でつづり人気を博している、かな(@kanadorama)さん。

2021年夏スタートのテレビドラマ『TOKYO MER』の見どころを連載していきます。

かなさんがこれまでに書いたコラムは、こちらから読めます。

俳優・鈴木亮平には『はまり役』は、存在しないのでは……と個人的には思う。

個人的な話で恐縮だが、筆者は鹿児島出身である。幕末の大河ドラマでは薩摩弁をよく耳にする。

誰が薩摩の人物を演じるにしても、馴染みのない方言で演じる困難さを少しでも想像すれば、たとえ地元の人間の耳に多少の違和感があるのだとしても、難解な方言で演じてもらうことには常に感謝の気持ちしかない。

大河ドラマ『西郷どん』(NHK)で鈴木亮平が西郷隆盛を演じた時、彼の薩摩弁は最初から抜群に上手かった。最初のころは毎週上手いなあと感動していた。

しかし中盤にさしかかったとき、ふと「上手いなあ」と思わなくなったことに気が付いて慄然(りつぜん)とした。

それは、もう地元の人間の耳で聞いても、上手い下手を評する引っ掛かりすらないくらい、その薩摩弁はごく自然になっていたためだ。

鈴木亮平は、そんな役者である。どんな役もとことん研究し、努力し、書かれていない部分を想像して埋め、猛烈に引き寄せてその人生を描き出す。どんな役にも等しく誠意を尽くす。

だから見ていて、特定のはまり役というよりも、常に鈴木亮平の身体を通した誰かの人生が、実際にそこにあるという感覚なのである。

チームの柱を失ったMER

そんな鈴木亮平が辣腕(らつわん)の救命救急医を演じたテレビドラマ『TOKYO MER』(TBS系)が大好評のうちに最終回を迎えた。

前回、自らが過去に治療したテロリストのエリオット椿(城田優)から、ただ1人の家族である妹を殺されて、絶望に突き落とされ、救命医療への熱意も失ったMERチーフの喜多見。

MERを存続させるべく官僚と医師の顔を使い分けて奔走してきた医系技官の音羽尚(賀来賢人)も、政治の駆け引きに巻き取られて身動きが取れない。

MERを設立し、支援してきた都知事の赤塚梓(石田ゆり子)は依然重篤な病状で、政治家のキャリアどころか生命の危機に瀕している。

四面楚歌の中、椿が都内の数カ所で爆弾テロを実行し大きな被害が続出する。

喜多見と音羽、MERの2本柱が動けない中、残されたMERスタッフは喜多見の信念を引き継ぐように現場に出動し、苦戦しつつも不在の2人を待ち救命治療にあたる。

序盤の2話まで「無理にプロジェクトに連れてこられた不満たらたらの新人」だった弦巻比奈(中条あやみ)が、喜多見の教えのままに力強く自分の意思で現場に出ていく場面は、改めて胸の熱くなる場面である。

極限の危機の中で、これまで赤塚の政敵だった厚労大臣の白金眞理子(渡辺真紀子)が、瀕死の赤塚との対話でMER支援に転じる。

女性初の総理を争う政敵としての立場を脱ぎ捨て互いに1人の人間として対話した時、白金もまた国民全体の安全と幸福を願うタフな信念の政治家であると明かされる。

物語全体を通しての白金と赤塚の対比が面白く、どちらも同様に決断力・指導力ともに申し分ないが、柔らかくフェミニンな魅力で人を引き込む赤塚と、それをずっと苦く眺めていたであろう硬派の白金という関係性が伺えるのが興味深い。

医療従事者の激務に対しての最大の敬意を感じるシーン

最終審査会(という名の吊し上げ)の弁明で、音羽はMERの救急のありようをヒーローなどではないと語る。

他の誰とも同じ、医療従事者が目の前の患者を救いたいだけで必死にやっていることだと。

これこそ、今のコロナ禍での医療従事者の激務に対しての最大の敬意であると思う。

彼らは特別な人ではない。「元々そういうことに向いてる人たち」「それが当たり前にできる人たち」ではない。

私たちと同じ痛み、生活の苦しみ、喜怒哀楽があり、その延長上で学び研鑽(けんさん)を積み、必死に治療にあたっているのだという提起である。

そして過去の救命医療が遠因で妹を失い、絶望の淵にあった喜多見は苦闘するMERチームのためにもう一度立ち上がる。

何かで深く傷ついて内在していた動機を見失い、心の火が消えた時、それを自分で付け直すのは難しい。

だが、時に外にある『かたち』が、過去に自分が残してきた人脈や仕事が消えた火をつけてくれることがある。

人を傷つけるのも人ならば、人を救いあげるのもまた人だ。

物語の最後に喜多見とチームの面々は、銃撃で瀕死の重傷を負ったテロリストの椿を手術する決断をする。これまでMERが手術を行う時に常にあった高揚感のない、重苦しい救命だった。

拍手でも歓喜でもなく、静かに涙を流して最後の手術は終わる。

「目の前の命を見捨てたら俺は医者じゃなくなります。俺たちはMERじゃなくなります」

妹を殺した相手を救命し、淡々と語る喜多見の言葉には人が人の命を救うことの重みと哀しみが滲んでいた。

勧善懲悪のヒーローではない、揺れ迷いながら生きる、1人の人間である医療従事者の物語だ。

ストーリー、演出、演技、全てが見事な作品全体を通して、いつしか喜多見幸太という医師が実在するかのような気持ちになった。

いつも温和で、競わず激せず仕事を遂行するリーダー像は、常に新鮮で魅力的だった。

テレビドラマはエンターテイメントであり、リアリティだけを追求するわけではないが、それでも喜多見幸太という人間の魅力、喜多見を支えるMERチームの魅力は本物だったと思う。

「お医者さん、看護師さんってかっこいいね」

「麻酔科医のお医者さんってあんなに複雑なお仕事なんだ」

「医療技師さんのサポート力すごいよね」

この作品から得た私たちの憧れと敬意が、今も戦い続ける医療従事者の皆様への応援になることを願うばかりである。

ドラマは、さらに先の未来まで描けそうなところでラストシーンとなった。

叶うなら何らかの続編という形で、またトリアージタグを握って走る喜多見とMERの面々に再会できたら嬉しいと思う。

オリジナル・ディレクターズカット版(第1話・最終話)は2021年9月27日(月)から動画配信サービス『Paravi』にて独占配信

DVD&Blu-rayが2022年3月2日(水)発売決定

過去のTOKYO MERドラマコラムはコチラから

この記事の画像(全6枚)

ドラマコラムの一覧はこちら

[文・構成/grape編集部]

かな

Twitterを中心に注目ドラマの感想を独自の視点でつづり人気を博している。

⇒ かなさんのコラムはこちら