『制作』と『作成』の違いとは?それぞれの意味や使い分け方を詳しく解説

公開: 更新:

※写真はイメージ

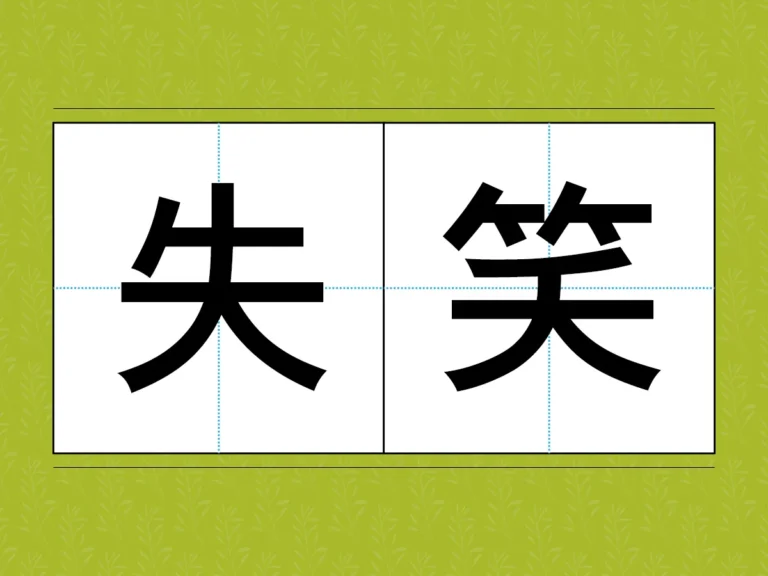

「こんな意味だろう」と思い込んでない? 誤用されやすい言葉3選で『日本語力』をチェック!誤用されやすい日本語『失笑』『姑息』『檄を飛ばす』の本来の意味を分かりやすく解説。思い込みで使っていないかチェックし、正しい言葉の使い方を身につけましょう。

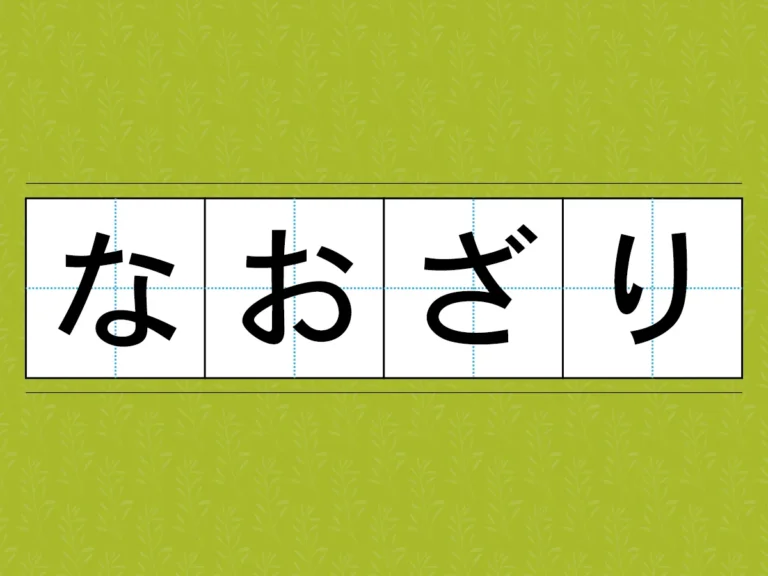

『なおざり』は『おざなり』の誤り? 間違っていると勘違いされがちな言葉たち『痩せぎす』と『痩せすぎ』、『なおざり』と『おざなり』は実は全部正しい言葉!誤字だと勘違いされやすい言葉を紹介します。

日常的に使用する『制作』と『作成』。似た言葉ですが、それぞれの意味を正確に説明できますか。

『制作』は、芸術性のあるものを生み出す時に使用する言葉です。一方、デザイン性がない文書などを作る時には『作成』を使います。

本記事では『制作』と『作成』の意味の違いを解説しました。使い分け方や例文、3つの類語との違いもまとめているので、参考にしてください。

『制作』と『作成』の違いとは?

『制作』と『作成』はどちらも『作ること』を表す言葉ですが、『何を作るのか』によって以下のように違う意味になります。

『制作』と『作成』の違いや言葉の意味について詳しくまとめているため、ぜひ参考にしてください。

『制作』は『芸術性やデザイン性がある時』に使う

※写真はイメージ

『制作』は、芸術性やデザイン性があるものを生み出す『創作活動』で使用します。

『小説』は書物ですが、構想に基づいてストーリーを生み出すため『制作』を使うのが適切です。陶芸で、世界に1つしかないオリジナルデザインの茶碗を作るような場合も『制作』を使います。

なお、ウェブサイトを作る際は、デザインも担当するかどうかによって異なるようです。

ウェブサイトを作る際に、デザインから担当するのであれば『制作』を使うのが妥当という意見もあります。そのため、ウェブサイトを作る場合は『制作』のほうが一般的でしょう。

『制作』を使用した例文には、以下のようなものがあります。

【『制作』の例文】

アイディアを形にするクリエイティブな活動は、『制作』と覚えておきましょう。

『作成』は単純に『ものを作り上げる時』に使う

※写真はイメージ

『作成』は、単純に『ものを作り上げる』という意味で使われます。

前章でも触れたウェブサイトの場合は、専用の『ウェブサイト作成ツール』もあるため、『作成』を使ってもおかしくありません。

厳密にいうと『ウェブサイトの構成のみをソースコードで構築する行為』は、デザインが関与しないため『作成』に含まれます。ウェブサイト自体は、作り上げるものでもあるため、『作成』を使用しても問題ないでしょう。

システムやソフトウェアなどの形がないものを、プログラミングで作り出すことも『作成』といいます。

また、白紙の状態から契約書類を作り、製本するまでの作業には『契約書を作成する』という表現が適切です。製本のみの場合は『契約書を製本する』という表現になります。

この場合は、白紙の状態から作るのかどうかで表現が異なるため、注意しましょう。『作成』の例文は以下の通りです。

【『作成』の例文】

芸術性がなく、ただものを作成する場合は『作成』を使います。

このように、芸術性やデザイン性の有無でどちらの単語を使うかが異なるため、文章に書き出す際に意識する必要があるでしょう。

漢字が異なる『制作』と『製作』、『製造』の違いは何?

※写真はイメージ

『制作』と漢字が異なる『製作』や、『製造』との違いはなんなのでしょうか。それぞれの違いを表にした結果が以下の通りです。

ここからは、『製作』と『製造』の意味と使い方をご紹介します。

『製作』の意味と使い方

芸術作品を生み出すことを『制作』といいますが、道具を使って実用的なものや設備を作る場合は『製作』を使います。

前述の通り、ハンドメイド作品の手作りや、小物、アクセサリーのデザインには『制作』を使うのが適切です。

一方で『製作』は、機械を使い工場で大量生産する、商品化して販売するといった時に使われます。例えば、テーブルや椅子などの家具作り、本の印刷や製本、工業製品などは『製作』のほうが適切です。

作品を作る場合でも『制作』と『製作』では、意味が異なります。

同じ『イラスト』でも、構想から絵を描く場合は『制作』ですが、イラスト集の出版や大量生産する場合は『製作』を使うのが適切でしょう。

『製造』の意味と使い方

『製造』とは、販売するために品物を作ることです。厳密にいうと、原材料を加工して作り出す場合は『製作』ではなく『製造』と記載します。

例えば、カカオに砂糖を混ぜて作る『チョコレート』のように加工が必要な食品のほか、医薬品や繊維は『製造』とすることが多いようです。

『製作』と『製造』、この後詳しくご紹介する『作製』は、すべてに『製』の字がつき、作ったものはどれも『製品』となります。

何を作るのかだけでなく、作ったものを『販売する』『販売しない』によっても微妙な使い分けが必要です。

漢字が異なる『作成』と『作製』の違いは何?

※写真はイメージ

漢字が異なる『作成』と『作製』も、違いが分かりにくい単語の1つでしょう。

それぞれの違いを簡単にまとめると、以下のようになります。

ここからは、『作製』とはどんな時に使う言葉なのかを確認していきましょう。

『作製』の意味と使い方

『作成』は文書やシステムを作ることでしたが、『作製』は道具を使って洋服や図面、模型などを作ることを指します。

読むものに対しては『作成』を、手で触れられるものには『作製』を使うのが適切です。

なお、料理は、機械を使用せずに食事を作るため『作成』を使用します。一方、工場で機械を使用して、大量の加工食品を作る場合は『作製』を使用するのが適切です。

ポスターも、原案から1枚ずつ手作りする場合は『作成』ですが、印刷で大量生産する場合は『作製』を使います。

似た言葉の違いを理解して正しく使おう

『制作』と『作成』には、違う意味があります。

絵画などを創作する場合は『制作』で、文書のように白紙の状態から作り上げる場合は『作成』を使用するというように、正しく使い分けなければなりません。

それぞれの意味の違いを理解して、正しく使い分けましょう。

[文・構成/grape編集部]