1歳の息子に『発達の遅れ』 母親を救った療育の先生の『ひと言』とは 「泣いてしまった」

公開: 更新:

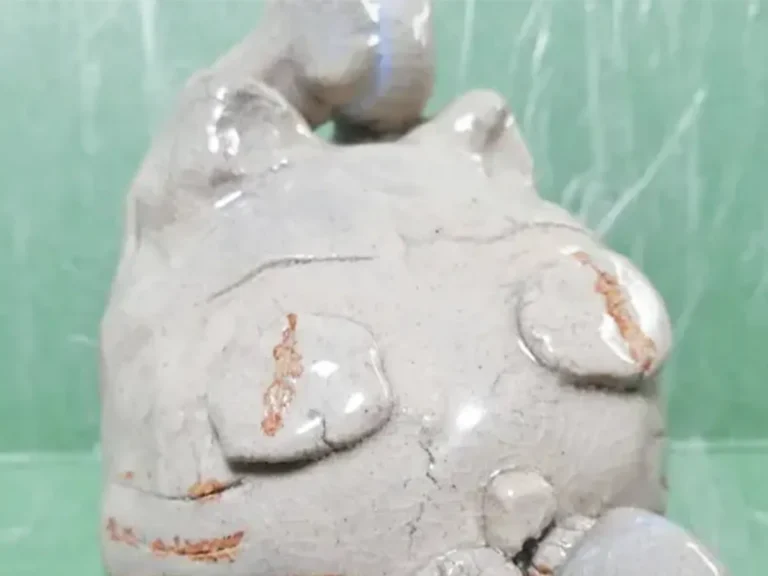

おでこにのせたはずが? 陶芸教室で作った猫の鈴、焼き上がりに吹き出す子供には、小さいうちから、できるだけいろいろな体験をさせてあげたいですよね。 ある日、筆者もそう考えて、息子たちと1日陶芸教室に行ってみました。 オーバーヘッドキックをする猫の陶鈴を作ったはずが? 陶芸教室では「猫の陶鈴...

風呂に入れたユズを見た娘 放った『予想外のひと言』に母がビックリ身体が温まるだけでなく、香りもよく気持ちまでリラックスさせてくれる『ユズ風呂』。 冬至などに、家でユズ風呂を楽しむという人も多いのではないでしょうか。 ユズを見た娘の一言に吹き出す! 筆者も以前、寒い日にユズ風呂で温まり...

- 出典

- @suyasuyakoo

『発達障害』という言葉が広く知られるようになった、昨今。

我が子の発語が遅かったり、かんしゃくが激しかったりするなど気になる点があると、不安を感じてしまう親は多くいるでしょう。

子供の発達に悩んでいる場合、自治体が運営する発達相談や地域の療育センター、発達障害者支援センター、保健センターなどで相談をすることができます。

気になった時点で発達相談の窓口や医療機関につながることで、子供の特性や家庭の状況に合った支援を早めに受けられるかもしれません。

親子で療育に通った日々

すやすや子(@suyasuyakoo)さんは、息子さんの発達に気になるところがあり、1歳8か月の頃に地域の発達相談支援センターを利用しました。

そこで息子さんは発達検査を受けた後、発達支援が受けられる療育施設に通うことになったそうです。

すやすや子さんは、親子で療育に通った1年間の日々のことを漫画に描き、X(Twitter)に投稿。その内容に、多くの人から反響が寄せられています。

検査の結果、息子さんは「5か月の遅れがある」ということが分かりました。

産後の精神状態が良好ではなかった、すやすや子さんは「自分のせいなのではないか」と感じてしまっていたといいます。

何かできることはないかと相談したところ、療育施設に通うことを提案されました。

療育は、もとは肢体不自由児など身体的な障がいをもった人たちの社会的な自立に向けた支援の概念として誕生しました。

2023年現在は『発達支援』とも呼ばれ、知的障がいにもその概念は広がっており、厚生労働省の『児童発達支援ガイドライン』によると、次のように定義されています。

つまり療育および発達支援とは、障がいのある子供に対し、それぞれの特性や発達状況に応じて、発達を支援する総合的な働きかけのことを指しています。

しかし、近年その概念はさらに発展、拡大されており、障がいが確定した子供だけでなく、発達が気になる段階の子供まで広く対象とされているそうです。

また、子供だけでなく、家族への支援も療育では重視されています。障がいの特性や段階に応じて暮らしを安定させることを基本とした支援を行うことで、子供にとってもいい影響があると考えられているのです。

すやすや子さんは、送迎バスのある療育施設に通うことに決めました。実際にどんなことをする場所なのか、イメージがつかめないまま、初回を迎えると…。