『やぶ医者』は名医のことだった!? 3つの言葉の由来に答えられますか?

公開: 更新:

※写真はイメージ

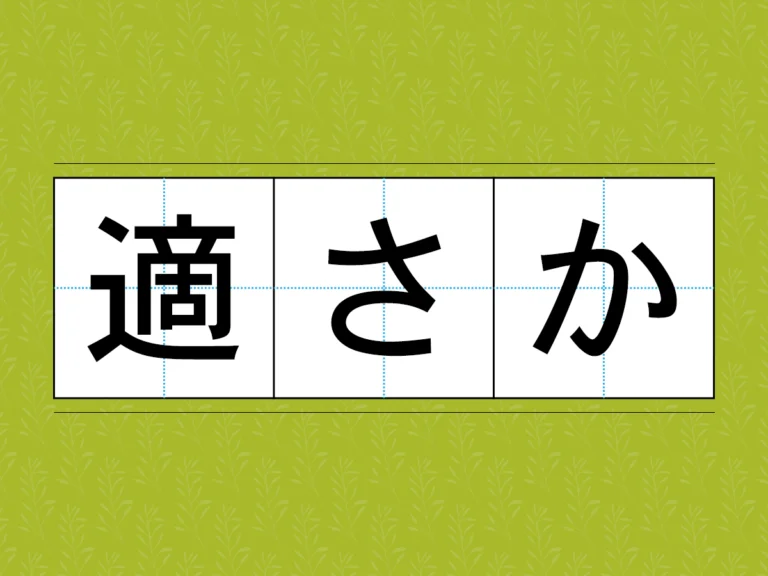

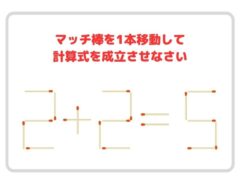

読めたら周囲に自慢していい… 漢字クイズに「これは読めない…」「こんな漢字があったのか」本記事では、思わず戸惑ってしまうような漢字のクイズを用意しました。ぜひチャレンジしてみてください。

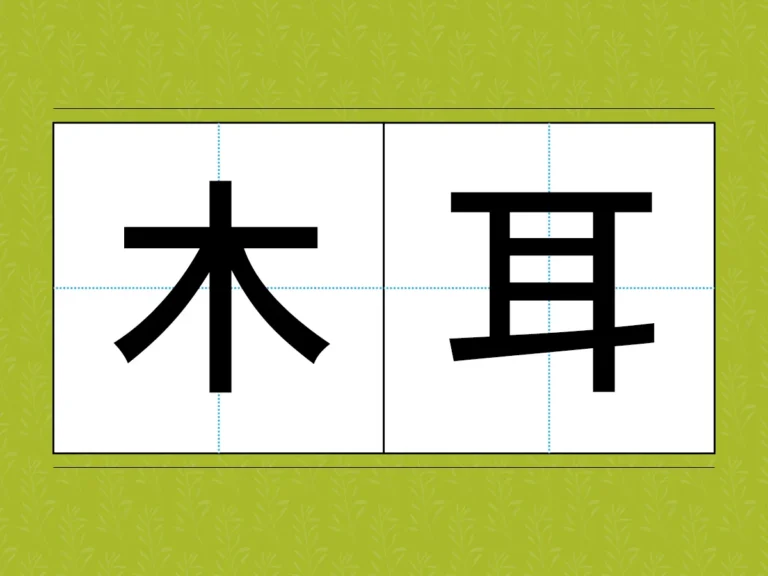

『木耳』←この漢字読めたら、めちゃすごい! 食べ物の【難読漢字3選】身近な物でも、漢字になると読めないものは意外と多いものです。 そこで本記事では、食べ物の難読漢字を3つ紹介。クイズ形式で出題するので、挑戦してみてください。

会社の同僚や、家族とのやり取りで、毎日何かしらの会話をしていますよね。

しかし、その何気ない日常会話に登場する言葉が、「なぜその意味になったのか」を考えたことはありますか。

本記事では、誰もが聞いたことがある言葉3つを深掘りし、なぜその言葉になったのかの由来をご紹介します。

クイズ形式にしましたので、ぜひ、考えてみてくださいね!

日常の言葉の由来3選

言葉の由来を調べていくと、当時の人々の暮らしや文化も見えてきそうです。

まずは、よく使いそうな言葉から見ていきましょう。

1問目:ダメ

「そんなことをしてはダメ!」

このような言葉は、筆者を含む多くの人が子供の頃から何度も耳にしてきたのではないでしょうか。

何かを禁止する時や、うまくいかない状況を伝える時などに、無意識に『ダメ』と口にしていますよね。

実は、日本の歴史や文化と密接に関わっている、伝統的な『ボードゲーム』から生まれた言葉なのだとか。

1人が黒い石、もう1人が白い石を打ち、いかに広い陣地を囲うかで競う…。もう、由来が分かって、にっこりとほほ笑んでいる人もいるかもしれません!

正解は…。

※写真はイメージ

囲碁の用語です!

『ダメ』という言葉は、囲碁において、石を打っても陣地が増えない場所のこと。

転じて、『効果がない』『無意味である』という意味で、日常会話に溶け込んだと言われていますよ。

2問目:へそくり

続いては、誰にも言えない秘密の貯金…『へそくり』の由来です。

この『へそ』は、何から来ているのでしょうか。

ついつい、お腹にあるへそを連想しますが、意外にも日本の伝統的な機織りの現場にあるという説があります。

ヒントは、グリム童話の『眠れる森の美女』に登場する、機織りに欠かせないあの道具。

その道具で作るものが、そのまま『へそくり』の由来になったそうですよ。さて、一体何のことでしょうか。

※写真はイメージ

正解は、糸巻で紡いだ麻糸をクルクルと巻いて作った塊です!

その麻糸で作った塊は『綜麻(へそ)』と呼ばれており、江戸時代には『綜麻』を使った内職で得た収入を、女性たちが溜めていたのだとか。

そこから、『綜麻繰り』という言葉が生まれ、今の『へそくり』となったと言われています。

一方で、文字通り身体の『へそ』が由来という説もあるそうです。

昔の人は、金銭や貴重品を守るため、腹巻に隠していました。

その腹巻に巻きつけた金銭を差す『臍繰り(ほぞくり)』という言葉が、ひと目を盗んで溜めたお金という意味になったというものです。

どちらもあり得そうな説ですよね!

3問目:藪医者

最後にご紹介するのは、『藪医者』。

診察や治療が下手な医者に対して使われる、あまり聞きたくない言葉です。

マイナスなイメージがありますが、意外にも語源はいい意味だったと言われています。

兵庫県の同じ読みの地名が由来になっているとか…。知っている人は、思わず「あっ」と声を上げているかもしれませんね。

※写真はイメージ

正解は、但馬国の養父(やぶ)にいた医者のこと!

但馬国の養父は、現在の兵庫県養父市にあたる地域です。

現在とは真逆の意味で、養父に腕の立つ医者がいたことから、『養父の医者は名医』という評判が広がりました。

そうすると、今度はその名声を悪用して「自分は養父の医者」「養父の弟子だ」と名乗る偽物が現れてしまいます。

そのせいで『養父医者』の名声が落ち、いつしか『藪』の字が当てられ、腕のない医者という意味で使われるようになってしまったそうです。

※写真はイメージ

実は、筆者は大学時代、兵庫県養父市出身の教授の授業を選択したことがあります。

その時に、教授からこの話を聞き、筆者は「なんてひどい話だ!」とショックを受けていました…。

いずれも説の1つではありますが、よく使われる言葉の由来を調べると、歴史や昔の文化を垣間見ることができて、面白いですね。

「そういえば、なぜこう表現されるのかな」と気になる言葉があれば、ぜひ、調べてみてください。

意外な由来に笑ったり腹が立ったり、楽しく学ぶことができるでしょう!

[文・構成/grape編集部]