「これ考えた人すごいよね」シャンプーのギザギザが広まった理由に賞賛の声

公開: 更新:

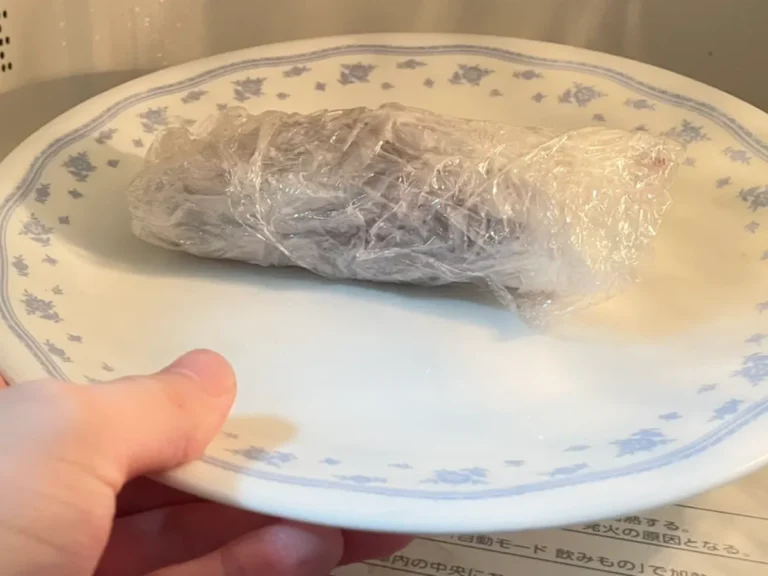

加熱しすぎて石のように固くなったサツマイモ 再びレンチンすると…?電子レンジで加熱しすぎて、固くなったサツマイモ。 2025年11月下旬、カチコチのサツマイモを作ってしまった筆者が、再び『ふっくら』とさせる裏技を試してみました。

もうロングコートで悩まない! ハンガーを1本追加するだけで解決する『収納の裏技』ロングコートをクローゼットにしまうと、仕切りに裾がついてしまうことが気になっていた筆者。 コンパクトに収納する3つの方法を試してみました。

- 出典

- 花王

頭を洗っている時、泡立ちが悪くてシャンプーをちょっと足したくなった!

そんな時、目を開けずにシャンプーを判別する方法があります。

それは「シャンプーボトルだけに刻まれた、側面やポンプ上部のギザギザを触って判断すること」です。

「そんなこと昔から知ってるよ」という声が聞こえそうなほど、多くの人が知っている方法ですが、ネット上では「なぜこんなにもギザギザが広まったのか」その理由が話題になっています。

どのような経緯でギザギザのある『きざみ入り容器』が広まったのか…最初に考案した花王に聞いてみました。

消費者の声から生まれた

1989年に消費者から花王へ、このような声が多数寄せられたことが始まりでした。

どこのメーカーも、シャンプーや当時よく使われていたリンスのボトルの違いは『一部の色』が変わっているだけでした。同じ形のものがほとんどで、目を開けないと区別することができません。

当時、花王が誤使用の実態を調査すると「シャンプーとリンスを間違えたことがある」という人は、なんと約6割もいました!

また、目の不自由な人からの意見もあったため、盲学校への訪問調査も行います。そこでは自分で識別できるように、「シャンプーだけに輪ゴムを付けておく」「同じ形の容器を使わない」など、独自の工夫をしていることを知ります。

こうした調査から、質感の違うものなど、さまざまな識別方法を試作。凹凸(おうとつ)を付ける位置なども工夫されました。

最終的には、現在使われているギザギザの付いた容器が選ばれることになります。

しかし、シャンプーとリンスで形の違う容器を作れば、金型が2つ必要になるなど、コストの面でも問題はありました。

そういった問題も乗り越えて、1991年7月に実用新案(既存のものをより使いやすくするためのアイデアを保護。活用するための権利)を出願。10月には、ギザギザの付いたシャンプーが初登場しました。

1991年当時のエッセンシャルのボトル

業界で統一した理由

一度は実用新案を出した花王ですが、「業界で統一していないと消費者に混乱を与える」と考え、なんと申請を取り下げてしまったのです。

さらにユニバーサルデザインとして、どこのメーカーでも使えるように、日本化粧品工業連合会を通じて業界各社に働きかけました。そのため、いまではほとんどのシャンプーがギザギザを採用しているのです。

実際に他社のシャンプーを見てみると…しっかりとギザギザが入っています!

現在ではリンスに代わり、シャンプーとコンディショナーを見分ける方法として、ギザギザが普及しています。

利益だけでなく、消費者のことを考えた花王の対応に、称賛の声が集まりました。

いまではなくてはならないシャンプーのギザギザ。消費者のことを考えた対応に、物を売る側の真摯な姿勢を垣間見た気がします。

シャンプーにギザギザが入っていることを知らなかった人は、使う前に一度触って確かめてみてくださいね。

[文・構成/grape編集部]