「電車で泣いた」「本当にありがとう」 羽生結弦の『言葉』に感謝の声

公開: 更新:

「メダリストはやっぱ違う」「SNSの才能がある」 Switch2落選の宇野昌磨の『言葉』に大反響宇野昌磨さんが、Switch2当落でメダリストのメンタルを見せつける!?「SNSの才能がある」「秀逸」と、称賛の声が相次いでいます。

羽生結弦、2025年3月11日の深夜にSNSを更新 東日本大震災から14年が経ち…東日本大震災から14年が経ちました。羽生結弦さんがSNSに思いをつづっています。

- 出典

- サンケイスポーツ

2021年3月11日で、東日本大震災発生から10年が経ちます。

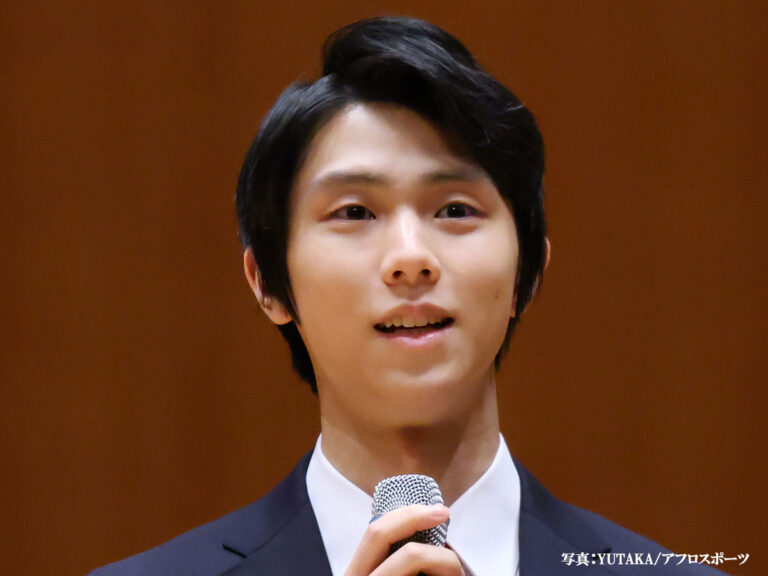

この地震に見舞われ被災をした一人、フィギュアスケーターの羽生結弦選手。

同日サンケイスポーツは、羽生選手が被災した人々へ向けてつづった『メッセージ』を公開しました。

羽生結弦「でも、やっぱりいわせてください」

震災から10年を経てもなお、故郷へ戻ることができない人や行方が分からない人も多くいます。

仙台市の自宅が全壊し、自身も避難生活を経験したという羽生選手。

さまざまな心の傷を負いながら、日々生きる人たちへこのようなメッセージを贈っています。

羽生選手は、復興に向けて懸命に生きてきた人々へ、簡単にはいえないことを理解しつつも、「頑張ってください。僕も、頑張ります」という言葉を改めて贈ったのです。

震災だけではなく、世界という舞台でさまざまなプレッシャーや厳しい練習に耐えてきた羽生選手。

誰よりも「頑張れ」の持つ力を知っている、羽生選手だからこそいえる言葉に、ネット上ではさまざまな声が上がっています。

・電車の中で読んでいて、涙が出そうになりました。まだまだ復興の途中。一歩ずつですね。

・あの時から「頑張れ」って言葉が嫌いでした。でも、羽生くんの「頑張れ」は何か違うものを感じますね。ありがとう。

・羽生さんの頑張る姿に、どれだけの人が励まされたことか…。失ったものは元には戻らないけど、少しずつ前へ進んでいきたいと思えました。

10年が経過してもなお、被災した人々は、あの時の傷跡と向き合いながら生きています。

私たちがやるべきことは、震災の経験を風化させることなく、次の世代へ正しくつなげていくことだといえるでしょう。