『もしもし』の由来は?いつから使われている?注意点も解説

公開: 更新:

※写真はイメージ

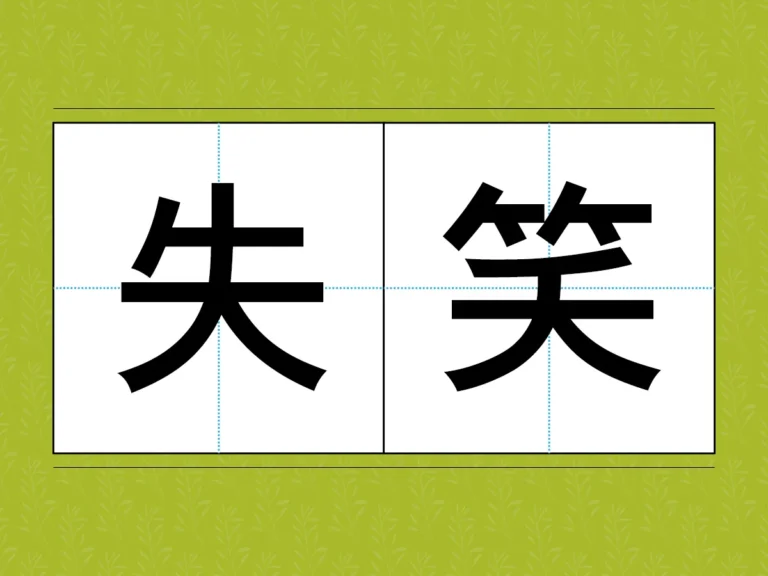

「こんな意味だろう」と思い込んでない? 誤用されやすい言葉3選で『日本語力』をチェック!誤用されやすい日本語『失笑』『姑息』『檄を飛ばす』の本来の意味を分かりやすく解説。思い込みで使っていないかチェックし、正しい言葉の使い方を身につけましょう。

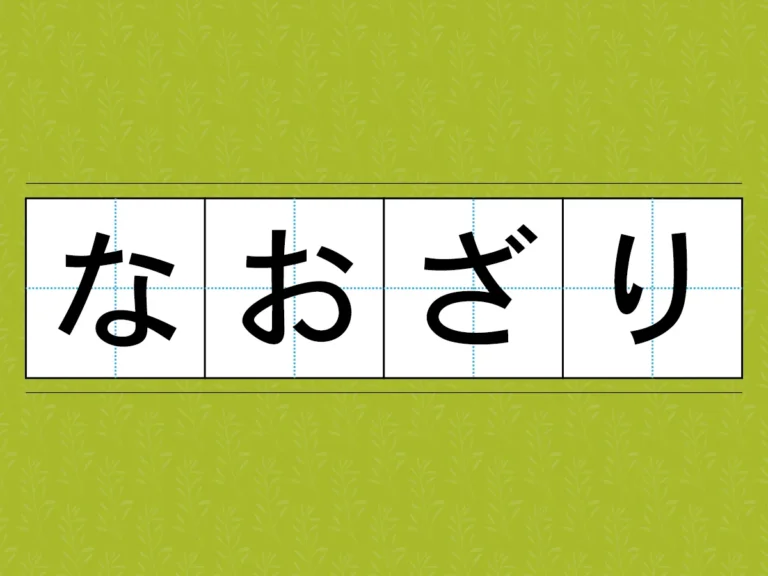

『なおざり』は『おざなり』の誤り? 間違っていると勘違いされがちな言葉たち『痩せぎす』と『痩せすぎ』、『なおざり』と『おざなり』は実は全部正しい言葉!誤字だと勘違いされやすい言葉を紹介します。

電話に出る時、当たり前のように使っている『もしもし』という言葉。電話の第一声がなぜ『もしもし』なのか、由来を考えたことはありますか。

実はこの言葉、日本の電話の歴史と深い関わりがあるようです。「どうして2回繰り返すのだろう」といった素朴な疑問から、「ビジネスシーンで使ってもいいのかな」というビジネスマナーに関することまで、言葉の成り立ちや使い方を知りたい人もいるでしょう。

この記事では『もしもし』の語源や使われ始めた時代背景、外国での言い方を解説します。この記事を読めば『もしもし』の奥深い世界が分かって、誰かに話したくなるかもしれません。

『もしもし』の由来とは

※写真はイメージ

私たちが普段何気なく使っている『もしもし』という言葉。その由来は『申し、申し』から生まれた説が有力といわれています。

『もしもし』の由来や、なぜ2回繰り返すのが定番になったのかを詳しく見ていきましょう。

『申し、申し』が変化したとされている

『もしもし』は『申し、申し』が基となり、その後時間の経過とともに生まれた言葉とされているようです。

『言う』の謙譲語である『申す』は、相手に何かを告げる際の丁寧な言い方といえます。電話という新しいコミュニケーション手段が生まれた時、相手への敬意を示せる『申す』が選ばれたようです。

電話をかけた側の『申します、申します』という呼びかけが次第に短縮され、言いやすい形に変わっていったものが『もしもし』の始まりとみられます。

なぜ2回同じ言葉を言うようになったのか?

なぜ『もし』ではなく『もしもし』が広まったのでしょうか。その最大の理由は、当時の電話の通信品質にあるといわれています。

日本で電話サービスが開始された明治時代、音声品質は現代とは比べ物にならないほど不安定だったのでしょう。声が途切れたり、雑音でかき消されたりすることも日常茶飯事だったのかもしれません。

そのため『申します』と一度呼びかけても、相手に聞こえない可能性があったのだとか。

そこで、相手に「ちゃんと聞こえていますか」「今から話しますよ」というメッセージを確実に伝えるため、『申し』を繰り返す習慣が生まれたと考えられています。

この名残が、通信品質が向上した現代においても、電話応対における定番の言葉として受け継がれているのでしょう。

なお、もう1つ別の説もあります。

科学的根拠はありませんが、日本の伝承によると、その昔、妖怪や幽霊は同じ言葉を二度繰り返すことができないとされていたのだとか。これを利用して、話す人が自分は人間であることを示すために、『もしもし』と2回呼びかける習慣が生まれたとする説もあります。

『もしもし』はいつから使われている?

※写真はイメージ

『もしもし』は、電話が登場した当初は存在しなかったそうです。

この言葉が広まった背景には、電話の普及と、ある職業の存在がありました。昔の電話事情を覗いてみましょう。

始めは『おい、おい』だった?

日本で電話事業が始まったのは明治23年(1890年)とされています。その頃、電話口で主流だったのは『おい、おい』という呼びかけだったようです。

今では少し失礼に聞こえるかもしれませんが、これには理由があったとされています。

当時の電話は高価で、加入できるのは政府機関や大企業などごく一部に限られていたのだとか。そのため、地位の高い男性が交換手に呼びかけた言葉を反映したものだったと考えられています。

電話交換手は、電話をかけたい人と受けたい人の回線を、一本一本手作業でつなぐ専門の職員のことです。

当時の電話は、まず電話局の交換手を呼び出し、相手の番号を伝えてつないでもらっていました。当初は男性の交換手もいたため『おい、おい』と呼びかけていたようです。

乱暴な意味合いではなく、呼びかけの言葉としての機能があったのでしょう。

女性の交換手が増えたことで丁寧な言葉へ

『おい、おい』という呼びかけが『もしもし』に変わったことについて、交換手として働く女性の増加が関係しているという説があります。

女性の交換手が客に呼びかける際、男性的な『おい、おい』という呼びかけの代わりに、『申します、申します』を使い始めたといわれています。

そのうち、応答する側も真似るようになったのかもしれません。その後『申します、申します』が『申し、申し』を経て、『もしもし』として定着していったと考えられます。

ビジネスシーンで『もしもし』はNG?知っておきたい電話マナー

※写真はイメージ

日常会話では当たり前のように使う『もしもし』。しかし、職場などにおいて特に取引先や目上の人との電話で使うのは避けたほうがよい、とされていることが多いようです。

なぜ、ビジネスの場ではふさわしくないとされるのか、その理由と正しい応対方法を確認しましょう。

『もしもし』が失礼にあたるとされる理由とは

ビジネスの場で『もしもし』が不適切とされる主な理由は、この言葉が『申し、申し』を省略した形であるためと考えられます。

正式な場や目上の人との会話で、略語を使うのは失礼にあたると考えるのが日本のビジネスマナーの基本です。そのため『もしもし』も、カジュアルすぎる言葉だと見なされることがあるでしょう。

また『もしもし』は、回線状況が悪く声が聞こえるかを確認する時に使う言葉だったとされている点も、理由の1つと考えられます。

ビジネス上の電話では、まず自分が何者であるかを名乗るのが基本です。『もしもし』と切り出すのは、相手に対して不躾な印象を与えかねないでしょう。

第一声の正解は?

では『もしもし』の代わりに、どう言えばよいのでしょうか。電話をかける側と受ける側、それぞれの参考例をご紹介します。

【電話を受ける場合】

まずは社名を名乗るか、電話をかけてもらったことへの謝意を述べましょう。社名の後『◎◎部、△△が承ります』のように部署名や名前まで名乗ると、より丁寧な印象になるといえます。

【電話をかける場合】

電話をかける場合も、第一声の後に『株式会社□□の◇◇と申します』のように会社名と名前を名乗りましょう。

相手の声が聞こえにくい時も『もしもし』ではなく『恐れ入ります、少々お電話が遠いようです』といった遠回しな表現を使うと、スマートに対応できるといえます。

世界ではなんていう?『ハロー』の語源と各国の第一声

※写真はイメージ

日本ではお馴染みの『もしもし』ですが、もちろんこれは世界共通ではありません。もっとも有名なのは、英語圏で使われる『Hello(ハロー)』でしょう。

この『ハロー』を定着させたのは、発明家のトーマス・エジソンだといわれています。

当初、電話の発明者として知られるアレクサンダー・グラハム・ベルは『Ahoy(アホイ)』という船乗りの言葉を提案したそうですが、エジソンがもともとあった言葉『ハロー』を提案したことで、世界中に広まっていったようです。

そのほかにも、世界にはさまざまな電話の第一声があります。

【各国の電話の第一声】

このほかの言語でも、電話をかけたり受けたりする時にどのような言葉が使われているのか、調べてみると面白いかもしれません。

『もしもし』の由来は『申し、申し』が変化した説が有力

電話で話す際に使う『もしもし』の由来について、語源から歴史、現代におけるマナーまでご紹介しました。

有力とされている説は、明治時代に電話交換手たちが使い始めたことをきっかけに、丁寧な呼びかけとして定着したというもので、興味深いといえるかもしれません。

仕事の場では『もしもし』は略語と見なされ、特に目上の人に対して使うのは失礼にあたるという考え方があるため、控えるほうがよいでしょう。

[文・構成/grape編集部]