洗濯機の回し方4ステップ! 回す際の3つのポイントと節約のコツも紹介

公開: 更新:

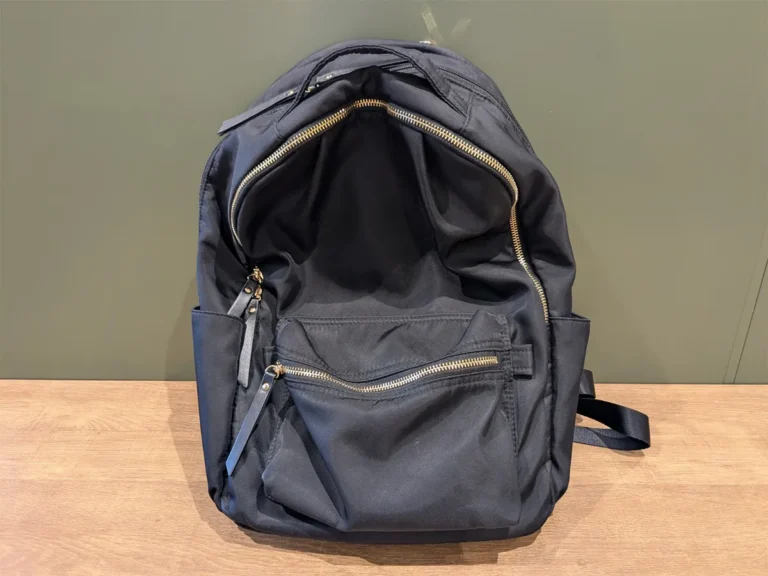

※写真はイメージ

通勤用リュックが「洗濯不可だった…」 ガッカリしないための3つのポイント【プロ監修】洗濯研究家の平島利恵です。 「このリュック、洗ってもらえますか?」 先日、このような相談を受けました。持ち主によると、2年くらい前に通勤用バッグとして購入し、それ以降一度も洗っていないのだとか。 ほぼ毎日使っているリュッ...

靴下は裏返して洗うのが正解? メーカーの回答に「驚き」「納得」【洗濯テク4選】ティッシュを洗濯してしまった時や頑固な汚れが落ちなかった時に試してほしい、さまざまな洗濯の豆知識を4つ集めました。

洗濯機は、家事を効率よく進める便利なアイテムです。しかし、いざ洗濯機を回そうとすると「使い方がよく分からない」と感じた人も少なくないのではないでしょうか。

洗濯機を目の前にして「どんな順番で進めればよいのか」と悩んでしまうことも。迷わずに洗濯機を回せるように、使い方を知っておくことが重要です。

そこで本記事では、洗濯機の回し方について紹介していきます。必要アイテムや洗濯機を回す際のポイントも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

洗濯機を回す際に必要な4つのアイテム

洗濯機を回す前に準備しておきたいアイテムは、以下のとおりです。

用途や効果について詳しく見ていきましょう。

洗濯用洗剤

洗剤は衣類の汚れを浮き上がらせて落とす働きがあり、液体洗剤は洗剤投入口に入れて使います。衣類に付着する主な汚れは以下の5種類です。

水だけでは油を含んだ汚れを落としきれません。洗剤には界面活性剤が含まれているので、繊維の奥まで入り込み、油汚れを落とせます。洗剤のタイプは、主に以下の3種類です。

液体洗剤は水に溶けやすく、家庭で一般的に使われています。粉末洗剤は溶け残りしやすいものの、洗浄力が高い製品も。

ジェルボールは、1回分の洗剤が透明なフィルムに覆われていて、計量の手間を省けます。洗濯の用途によって、使い分けましょう。

柔軟剤

柔軟剤は、衣類を柔らかくする仕上げ剤のことです。洗濯機の『ソフト剤』『ソフト仕上げ剤』などと書かれた場所に入れます。

洗濯を始める前に入れておけば、洗濯機により途中で自動投入されます。防臭・抗菌、香り付けされる製品もあり、種類が豊富です。

中には、静電気を防止する効果がある製品も。柔軟剤と洗剤では入れる場所が異なるので、注意しましょう。

洗濯ネット

洗濯ネットには、洗濯中の衣類を守る効果があります。水流でもみ洗いされた衣類が絡まるのを防ぎ、摩擦の軽減が可能。

デリケートな素材が傷付くのを防ぎ、装飾品が取れるリスクを抑えられます。洗濯機から取り出しやすいのも嬉しいポイント。

洗濯ネットを使わないと、衣類同士が絡まって伸びてしまい、型崩れにつながることも。洗濯ネットに入れることで、衣類の型崩れ防止が可能です。

漂白剤

漂白剤は、頑固な汚れやシミを分解して落としやすくするアイテムです。漂白剤は、以下の2種類に分類されます。

塩素系は漂白力が強く、白い衣類にしか使えません。酸性の洗剤が混ざることで有毒ガスが発生するため『まぜるな危険』と書かれていることが多いです。

使い方を誤ると危険をともなうので、前もって注意事項を確認しましょう。酸素系は塩素系よりも漂白力が弱く、色柄物の衣類にも使えます。粉末タイプと液体タイプがあります。

洗濯機の機能4選

洗濯機には、標準コース以外にもいくつかのコースが搭載されています。洗濯物の汚れ具合や用途によって、使い分けると節水・節電につながることも。

洗濯機の主な機能を紹介するので、コースを覚えておきましょう。

標準コース(おまかせ)

日常使いの洗濯物におすすめなのが『標準コース』です。タオルや肌着などを洗濯する際におすすめ。

日常汚れは、標準コースで洗って問題ありません。標準コースは以下の工程で進みます。

水量や時間が決まっているので、設定する必要がありません。電源を入れてボタンを押すだけで、すぐに洗濯を始められます。

お急ぎコース(スピード)

標準コースの半分ほどの時間で洗濯を終わらせるのが『お急ぎコース』です。時間がない時や軽微な汚れを落としたい時におすすめ。

あまり汚れていないタオルやパジャマなどを頻繁に洗う場合は、『お急ぎコース』が適しています。

洗いの時間やすすぎの回数を減らすことで、時間を短縮。急いでいる時や、汚れの少ない物を洗濯する時に選びましょう。

毛布コース(大物洗い)

毛布やカーテンなど大きな物を洗う時に使う『毛布コース』。

機種によって異なりますが、洗濯中は槽内の底に付いているパルセーター(かくはん翼)がゆっくりと動きます。

洗濯槽を回すことで起きる水流を利用して、傷みを抑えつつ洗えるのが特徴です。

大判の布を標準コースで洗ってしまうと、パルセーターの影響で洗濯物が傷んだり、洗濯機の故障につながったりします。

標準コースは繊維の奥まで洗うために、水流が強めで脱水・すすぎの時間も多めに取られていることがほとんど。毛布やカーテンなど大きな物を洗う時は、毛布コースがおすすめです。

手洗いコース(オシャレ着・ドライ)

『手洗いコース』は弱い水流で洗い、軽めの脱水である点が特徴です。手洗い指定の衣類を洗濯機で洗う時は『手洗いコース』を選びましょう。

ニットやスカートなど、型崩れしやすい衣類を洗う際におすすめです。水流による摩擦を軽減して、洗剤の力を借りながら優しく洗います。

大切な衣類やデリケートな素材の洗濯には、『手洗いコース』がおすすめです。手洗いコースで洗う時は『おしゃれ着用洗剤』を使うと、型崩れや色あせなどの心配を軽減できます。

洗濯機の回し方4ステップ

ここでは、洗濯機の回し方について解説します。

洗濯機の使い方が分からず悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。

洗濯物を入れる

事前にポケットの中に、ティッシュやボールペンなどが入っていないかを確認し、洗濯物を入れましょう。洗濯物が汚れてしまったり、洗濯機が壊れたりするトラブルを軽減できます。

洗濯物は容量に対して、7割程度に抑えると洗濯ムラが生じにくいです。大量に入れると、洗剤や柔軟剤がいきわたらずに汚れが落ちないことも。

洗濯物は詰め込みすぎないように気を付けましょう。

電源を入れてコースを選ぶ

洗濯機の電源を入れ、コースを選びましょう。電源を入れると、ほとんどの洗濯機は『標準コース』が選択されます。日常で使うような衣類やタオルなどには、標準コースがおすすめ。

取扱説明書などを確認し、好みのコースを選んでください。洗濯物の量によっては、水量や洗濯時間を減らせるので、節約につながります。

洗剤と柔軟剤を入れる

洗濯物を入れたら、洗剤と柔軟剤を投入しましょう。洗剤や柔軟剤の適正量は、製品のパッケージに記載されています。

汚れをきれいに落としたいあまり、洗剤を規定より多く入れると、槽内の汚れや臭いにつながることがあるので要注意です。

洗剤が多いほどきれいに洗い上がるとは限らないので、メーカー推奨の量を守りましょう。

洗剤と柔軟剤をそれぞれの投入口に入れてフタを閉め、スタートボタンを押したら洗濯が始まります。仕上げの脱水が完了するまで待ちましょう。

衣類を干す

脱水まで完了すると、音が鳴ります。洗濯が終わったら、なるべく早く取り出して干しましょう。風通しのよい場所に干すのがおすすめです。

干す時は、パタパタあおぐように振りさばいたり、形を整えたりすると、きれいに仕上がります。

洗濯機を回す際の3つのポイント

洗濯機を回す際の3つのポイントについて紹介します。きれいに洗い上げるだけでなく、洗濯機を清潔に保つためにも、ポイントを押さえておきましょう。

洗剤の量を守る

洗剤は、適切な量を入れましょう。洗剤の量が多いほど、洗浄力が上がるわけではありません。むしろ、溶け残りが発生して臭いや黄ばみの原因になることも。

洗剤のパッケージに書かれてあるメーカー推奨の量に従うことが大切です。

ドラム式洗濯機の場合は、数回分の洗剤を一度に入れられることがあります。取扱説明書を確認し、適切な量の洗剤を入れましょう。

洗濯物を詰め込みすぎない

洗濯物の詰め込みすぎには注意です。洗濯機を稼働させる回数が少ないほど、水道代や電気代の節約につながります。

しかし、推奨量をはるかに超える洗濯物を入れると、汚れがきれいに落ちないことも。

洗剤が、汚れとなじまずに落としきれない可能性もあります。洗濯槽の約7割を目安に、洗濯物を入れましょう。

使用後は洗濯機のふたを開けておく

洗濯機の使用後はふたを開け、湿気を逃がしましょう。換気の目安時間は3~4時間程度です。ふたを開けないと湿気がこもり、カビが生えやすくなってしまいます。

ただし、自動お手入れ機能が付いているドラム式洗濯機の場合は、洗濯後も扉を閉めておきましょう。自動お手入れ機能を利用することで、洗濯槽の洗浄や乾燥が自動で行われます。

また、扉を閉めておくことで、足をぶつけてケガをしたり、子供が洗濯槽に閉じ込められたりすることを防げるのもメリットです。

洗濯機をきれいに保つ方法

洗濯機は、定期的に掃除をしましょう。なぜなら、洗濯する度に汚れがたまるためです。特に、こまめに掃除したい場所は糸くずフィルター。

洗濯した時に出た糸くずやホコリがたまる部分です。糸くずやホコリがたまっていると、雑菌が繁殖しやすくなります。

可能な限りこまめに槽内の掃除を行い、雑菌の繁殖を防ぎましょう。

洗濯の電気代と水道代を節約する2つのコツ

洗濯機を稼働させるほど、電気代と水道代がかさむことに。ここでは、電気代と水道代を節約するコツを解説します。

洗濯にかかる費用を抑えたい人は、ぜひ参考にしてください。

まとめ洗いする

一度に洗う洗濯物が少なく、頻繁に洗濯機を回すと、水道代・電気代がかさんでしまいます。

洗濯する時は標準コースで設定されているため、その都度水の量を調整をする人は少ないのではないでしょうか。

同じ水量で洗うなら、一度で多く洗えたほうが水道代の節約につながることも。

機種にもよりますが、1回洗濯することで、約100ℓの水を消費します。洗濯機の機種や地域によって水道代は異なりますが1回あたり数十円かかる計算です。

『洗い』でお風呂の残り湯を使ったり、水量を調整したりすることで水道代を抑えられます。洗濯1回あたりの電気代は数円です。乾燥機能を使うなら、洗濯のみよりも電気代がかかるでしょう。

洗濯物をある程度ためてから洗濯すると、水道代と電気代を節約できます。

ただし、過度に洗濯物が多いと、きれいに洗い上がらないなどの問題が生じるので要注意です。適正の範囲を超えないようにしましょう。

風呂の残り湯を使う

洗濯にかかる水道代を抑えるためには、風呂の残り湯を使うのがおすすめです。

風呂の残り湯は『洗い』のみ使い、『すすぎ』に水道水を使うと、雑菌が繁殖して臭いが発生する心配を軽減できます。

ただし長時間、湯船にためておいたお湯を使うのは避けましょう。なぜなら、時間が経つほどに雑菌が増えるからです。

風呂の残り湯で洗濯するなら、浸かってすぐに活用しましょう。また、湯船に浸かる前に身体を先に洗うと、より雑菌の繁殖量を減らせます。

洗濯機の回し方を覚えて衣服をきれいに保とう

家事を効率よく行うために欠かせない洗濯機。まずは『標準コース』から使い始めてみましょう。

電源を入れればあらかじめ『標準コース』に設定されているため、わざわざ選ぶ必要はありません。慣れてきたらコース・水量を選択することで、節約につながります。

一般的な洗濯の工程は以下のとおりです。

液体洗剤によっては『すすぎ』1回で完了できるものもあります。使い慣れてきたら、洗濯機の機能について調べてみると、節約につながる発見があることも。

洗濯機を使いこなして、衣服をきれいに保ちましょう。

[文・構成/grape編集部]