盲導鈴の音で、近隣住民からの苦情 理解してほしいことは

公開: 更新:

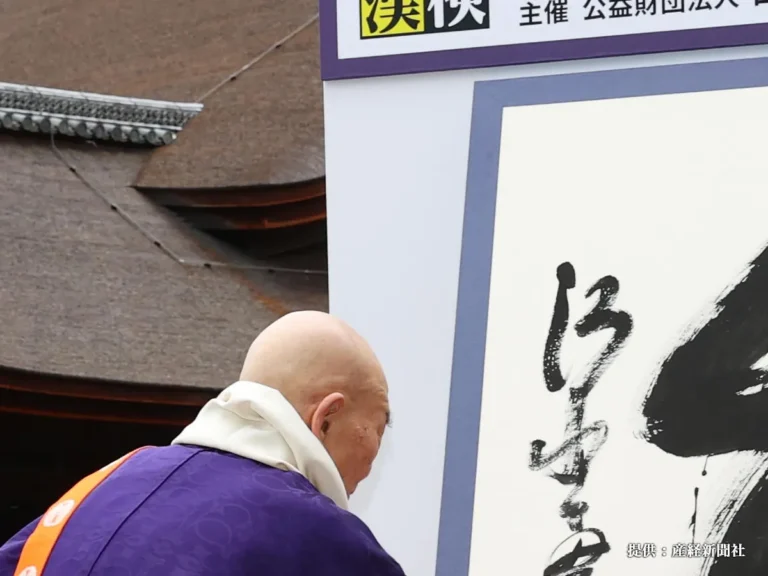

『米』や『高』を抑えて、選ばれたのは? 2025年の『今年の漢字』に「意外」「妥当」1年の世相を表す『今年の漢字』が、2025年12月12日に京都府京都市の清水寺で発表され、18万9122票の投票の結果、2025年は『熊』に決定。ネット上では「意外」「妥当」などと、さまざまな声が寄せられました。

「このパスポートでは乗れません」 成田のチェックインカウンターで足止めされる理由が?飛行機に乗れない…だと!?内閣府が注意を呼びかけた『パスポートの有効期限』の罠とは。

皆さんは、駅などの公共施設でこのような音を聞いたことはありませんか?

こちらの音は、視覚障害者を安全に誘導するための『盲導鈴』という音声誘導装置です。一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

盲導鈴は、視覚障害者にとって「場所を知らせるもの」で、なくてはならない道標になります。

例えば、近くのコンビニに買い物に行くこと。目の見える人にとっては何でもないことでも、目の見えない人には多くの危険が存在します。

視覚障害者にとって、盲導鈴の音は「生活の一部」であり、命綱です。

現在この盲導鈴が、ある問題によって注目されています。

近隣住民からの苦情

2015年の春に開校した北海道札幌視覚支援学校では、この「ピンポーン」という機械音の盲導鈴が、校舎玄関と、校舎に隣接する寄宿舎玄関などの計3カ所に設置されていました。

同校には3歳から成人まで、91人の生徒が通っており、校舎側が登下校の朝から夕方、寄宿舎側は外出する夕方から午後9時まで流していたそうです。

しかし開校からほどなくして、近隣住民から「頭が痛い」「子供が寝付けない」などの苦情があり、5月初旬、同校は以下の対策を行いました。

学校側の対応

鳥の鳴き声

視覚障害者にとって

視覚障害を持った人にとっては、機械音に比べ、鳥の鳴き声は聞き取りづらいとのこと。普段の歩行には問題なくとも、天候に左右される場合もあるそうです。

このような問題は同校だけでなく、各地の公共施設でも起きています。

実際にどの程度の音量で響いているのかは公表されていませんが、ほぼ一日中これらの音を聞いていることで、全く生活に影響がないとは言い切れません。

駅近郊に住む人々から同様の苦情がある場合は、音の高低を変更したり、音量を絞るなどの対策を行っているそうです。

今回の問題にネット上では、

「仮に自分の目が見えなかったら、同じことを言えるのか?」

「世知辛い世の中だ…」

「子どもが騒ぐ声は騒音じゃないの?」

など、視覚障害者を擁護する意見が目立ちました。

しかし、実際にその音で生活に影響が出ている人がいることも、軽視することはできない事実です。

とても難しい問題ですが、どちらかが我慢するのではなく、お互いが歩み寄って住みやすい生活環境を作っていきたいですね。