9月15日は『中秋の名月』一年で最も美しい月を見る前に知っておきたいこと

公開: 更新:

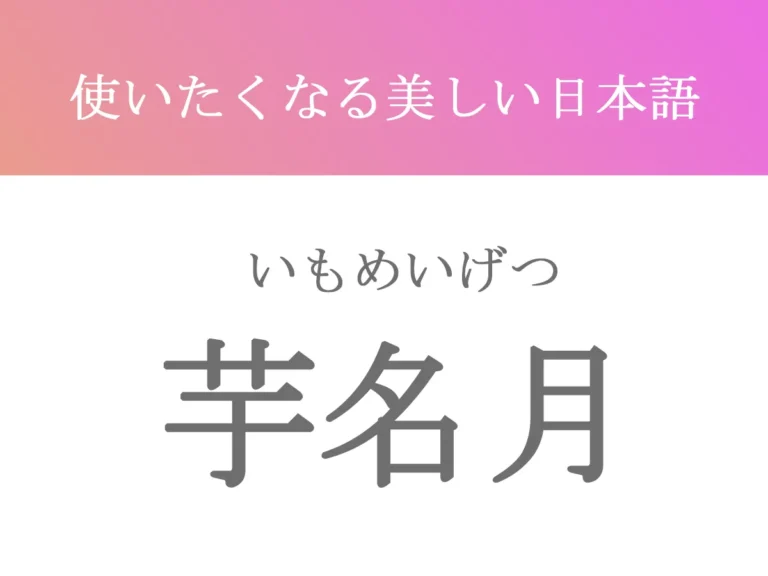

『芋名月』←これ知ってたらステキ! 秋の月にまつわる【美しい日本語クイズ】本記事では、知れば使いたくなる、秋の月に関する日本語を3つ紹介します。

【2025年版】月見はいつ?十五夜や十三夜、十日夜の由来と供え物も解説秋の夜長に月を見上げる月見は、収穫への感謝を伝える日本の美しい文化です。この記事では、2025年の月見の日程をはじめ『十五夜』と『中秋の名月』の違い、そして供え物に込められた意味までを解説します。月見がいつ行われるか知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

- 出典

- 国立天文台

『中秋の名月』と言えば、一年の内で最も美しい月のことで、お月見団子やススキを飾る風習があることは、多くの人が知っています。

でも、なぜ中秋と呼ぶのか、なぜ十五夜なのかなど、由来を知っている人は少ないかもしれません。

古くからなじみ深い十五夜のこと、あわせて見ると良いとされる十三夜など、お月見についてご紹介します。

2016年の名月はいつ?

『中秋の名月』は、旧暦(太陰暦 月の満ち欠けで作る暦)で8月15日の満月のことを言います。旧暦では7、8、9月を秋とし、8月は真ん中の『秋』になります。さらに15日は月の真ん中なので、中秋と呼ばれるようになりました。

現在の太陽暦にあわせると約一か月ほどのズレが出るため、9月~10月の月がこれにあたります。2016年は、9月15日が『中秋の名月』です。

旧暦では、15日の月は必ず満月になるので、十五夜と言えば満月のことを指していました。しかし、現在の太陽暦にあわせた『中秋の名月』は、必ずしも満月ではなく、今年は満月より2日前の月になるそうです。

由来は稲?それとも芋?

お月見の歴史は古く、平安時代にはすでに月を鑑賞する風習があったようです。古くは芋などをお供えし、現代のようにお月見団子などをお供えするようになったのは、江戸時代後期のこと。

由来については、稲の豊作を願って行われたという説と、芋の収穫祭として行われていた説などがありますが、正確なことはわかっていません。

お月見団子は、月に見立てて丸くするところが多くありますが、地域によっては芋型など形が異なります。こういった違いも由来に関係するのかもしれませんね。

また、飾る団子の数は十五夜にちなんで、15個とすることが多いようです。

十五夜を見たら十三夜も!

日本には十五夜の後に巡ってくる十三夜も、二番目に美しい月と言われ、お月見をする習慣があります。十三夜は旧暦9月13日の月のことで、2016年は10月13日の月となります。

十五夜、十三夜のどちらか一方しか見ないことを『片見月』と呼び、あまり良くないとされてきました。お月見をする時は、両方とも見ることで縁起をよくすることができるようです。

ちなみに十三夜の時は、お月見団子を13個お供えする場合が多いとか。

十五夜は台風シーズンのため、すっきりしない空になることが多いですが、十三夜は晴れることが多いそうなので、十五夜が見られたら十三夜も見るようにしてみてくださいね。

古くから続く、美しい月を楽しむ風習。今年の秋の夜長は、水面に月を映して眺めるなど風流に楽しんではいかがでしょう。