可愛くて、わかりやすい!『着物の種類』を解説したイラストが勉強になる

公開: 更新:

『節分』の本当の意味とは?いつからはじまったのか、何をする日なのかを解説!この記事では、節分とは何か、その意味や由来、節分の日の風習を分かりやすく解説します。行事の起源や節分に関するさまざまな風習を知ることで、毎年の行事がもっと楽しくなるでしょう。

恵方巻はいつから始まった?由来や起源、広まった理由を解説!この記事では「恵方巻がいつから始まったのか知りたい」という人向けに、 恵方巻のルーツや「昔はなかった」と言われる理由を紹介します。一緒に見ていきましょう。

日本の民族服であり、現代では正装として着用することが多い着物。

文明開化によって洋服が浸透するも、着物の美しさや民族服としての価値は今でも日本人にとって大切なものです。

とは言え、着る機会が少ない現代ではなかなか着物に触れることがありません。「実は、着物についてあまり詳しくは知らない…」という方も多いのではないでしょうか。

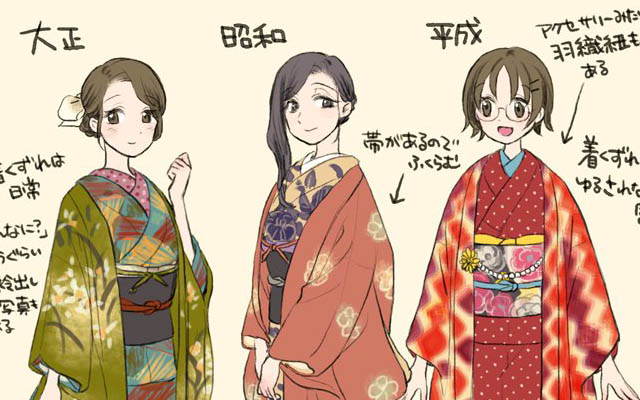

幸翔さん(@crocodilian3)が描いた『着物の種類がうっすらわかるイラスト』をご紹介します。

『着物の種類』を、可愛らしいイラストで解説!

※画像をクリックすると、大きな画像が表示されます。説明文が読みづらい方はクリック推奨です。

出典:@crocodilian3

振袖(ふりそで)

未婚女性の第一礼装。袖が長いほど正装になる。成人式や結婚式など、式典にはこれを着る。

未婚なら何歳でも可。ただし、20代前半までが許容範囲という意見が、ネットで調べた限りでは多い。

出典:@crocodilian3

羽織(はおり)

羽織は本来、男性のものだった。

女性が着用するようになったのは、四民平等が唱えられた明治以降。

羽織の長さは、大正~昭和(戦前)頃はひざ下ほどの長羽織。昭和30~40年代になると、ひざより上の短いものが主流だった。

現在では、ひざ下の長羽織が主流らしい。

裾線が真っ直ぐなのは関東で、関西は裾上がりという声もありました。地域によって『美しく見える着付け』は異なるそうです。

自分の考える『美しく見える着付け』を模索するのも楽しそうですね!

着物は「敷居が高くて着づらい」?

最近は『ゴスロリ着物』や『ポップ柄着物』といった、一風変わった着物も人気です。しかし、一部の人からは「伝統ある民族服になんてこと!」といった声もある模様…。

それゆえ、「着崩れやアレンジが許されない感じがあって、なんだかハードルが高い…」と不安を抱く方もいると思います。

きっちり着るのは式典などの正式な場で、普段お出かけなどで着る時はラフでいいのではないかなぁ。もっと気軽に着物を楽しんでもいいのでは?と思います。

着物を好きになってくれる人、もっと増えてほしいです!

着物に対する愛を込め、そうコメントする幸翔さん。

同じく、「着物にアレンジを加えるのは素敵なことだと思う」「”ハードルが高い”というイメージは着物から人が離れてしまう」といった声も多数あがっていました。

どんな服も、本人が楽しんで着るのが一番です。伝統ある日本の民族服だからこそ、現代の日本を取り入れて楽しく着てみてはいかがでしょうか?