『ルール』と『マナー』の違いは4つ!似た言葉の違いも解説

公開: 更新:

※写真はイメージ

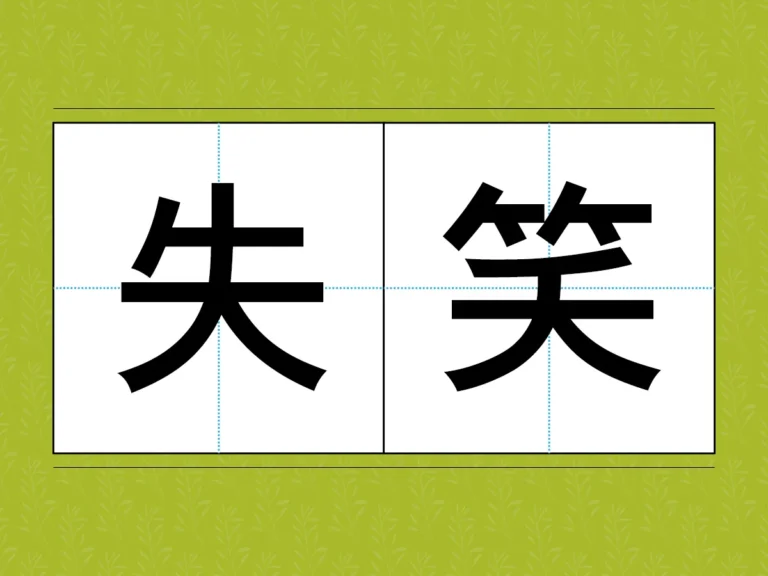

「こんな意味だろう」と思い込んでない? 誤用されやすい言葉3選で『日本語力』をチェック!誤用されやすい日本語『失笑』『姑息』『檄を飛ばす』の本来の意味を分かりやすく解説。思い込みで使っていないかチェックし、正しい言葉の使い方を身につけましょう。

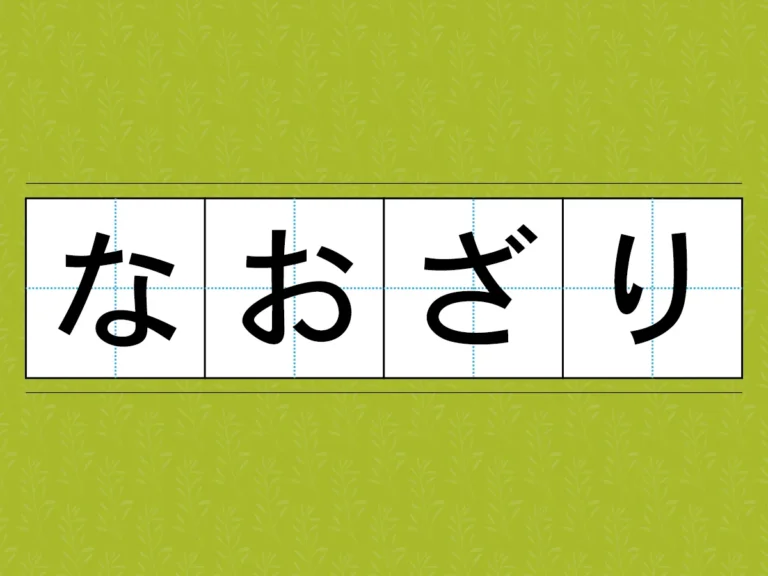

『なおざり』は『おざなり』の誤り? 間違っていると勘違いされがちな言葉たち『痩せぎす』と『痩せすぎ』、『なおざり』と『おざなり』は実は全部正しい言葉!誤字だと勘違いされやすい言葉を紹介します。

「『ルール』と『マナー』って何が違うんだろう」

「交通ルールや映画鑑賞マナーというけど、言葉の使い分けって必要なのかな」

このように考えたことがある人もいるかもしれません。実は『ルール』と『マナー』には、明確な違いが4つあります。

本記事では、それぞれの具体的な違いや使い分け、似た言葉についてまとめました。『ルール』や『マナー』の違いが気になる人、どちらを使うべきか悩んだ経験がある人はぜひ参考にしてください。

『ルール』と『マナー』の違いは4つ

※写真はイメージ

『ルール』と『マナー』には、主に以下のような4つの違いがあります。

それぞれの違いについて、1つずつ見ていきましょう。

1.定義

『ルール』と『マナー』はそもそもの定義が違います。

法律や就業規則など、守らなければならない規則が『ルール』です。

一方で『マナー』とは、話している相手や周りを不快な思いにさせないための振る舞い、行動を指します。ルールのように必ずしも守らなければならない、というものではありません。

代表的なものでは、ビジネスマナーがあります。『ルール』は社会や組織全体で統一されているもの、『マナー』は臨機応変な対応が求められるものと考えると、違いを理解しやすいでしょう。

2.罰則の有無

『ルール』は罰則があるケースが多く、『マナー』は罰則がないケースが多い傾向にあります。

例えば、サッカーの『ルール』の場合、反則になるとイエローカードもしくはレッドカードを提示されるでしょう。一定の条件を満たしてしまった場合には、試合に出られなくなってしまうことも。

ほかにも、交通ルールを守らなければ、事故が発生するリスクが高まるだけでなく、罰金の対象になる場合もあります。

『ルール』がなければ、社会や試合の秩序は保てません。だからこそ、違反すると罰則やペナルティが科されると考えられます。

『マナー』は罰則を設けられていませんが、『マナー』のない人ばかりになると、不快な気持ちになる人も増えるでしょう。罰則がないからといって、『マナー』を守らなくてよいわけではありません。

3.目的

『ルール』と『マナー』は作られた目的が少し違います。『ルール』は、社会や組織、グループの秩序を保つためにあるようです。安全性や公平性の確保を目的とし、人々が平等に物事を進めるためにあります。

一方で『マナー』は、他者との関係を円滑にしたり、心地よい環境を維持したりするためにあるものです。

社会の一員として生活するためや、良好な人間関係を構築するために非常に重要なものであり、『ルール』以上に日常的に意識する場面があるでしょう。

例えばビジネスマナーは、上司や取引先によい印象を与え、双方が快適に仕事を進めるために求められる『マナー』です。ビジネスマナーを知らない人は信頼できない人と思われるケースも少なくありません。

社会の秩序や公平性を保つことが目的であれば『ルール』、他者への気遣いや配慮をすることが目的であれば『マナー』と考えると、違いを理解しやすいでしょう。

4.文化による違いの有無

『ルール』は国や組織の中で統一された規則である一方、『マナー』は国や文化、育ってきた環境などによって違いが出るものです。

『マナー』のほうが、より多くの人々の習慣や価値観に影響されており、それぞれの国や組織で大きく違います。

例えば、日本と韓国の食事マナー。日本では取り箸を使用して大皿からおかずを取る、基本的にお皿は持ち上げて食べる、完食するなどの『マナー』があります。

対して韓国では、取り箸は使用しない、お皿は持ち上げてはいけない、ごはんを少し残すほうが『マナー』としてよいとされているようです。

スポーツはどの国で行われても『ルール』の変更はありませんが、『マナー』は環境によって柔軟に対応する必要があるといえるでしょう。

『ルール』と『マナー』の共通点

※写真はイメージ

『ルール』と『マナー』は定義や適用されるタイミングなどの違いはありますが、社会生活や集団生活を円滑に送るための仕組みという大前提の部分が共通しています。

人に不快な思いをさせない行動を取るために守るべきものや配慮するべきものが『ルール』や『マナー』であり、日常生活を送るうえでも必要不可欠です。

仮に交通ルールや映画鑑賞マナーを守らずに自由にした場合、事故が多発したり一部の人が不快な思いをしたりするなど、秩序のある生活を送ることができなくなるでしょう。

全員が平等かつ自由に生活するためにも、『ルール』や『マナー』による規律は必要だと考えられます。

『ルール』と『マナー』はどちらのほうが大切?

※写真はイメージ

『ルール』と『マナー』はどちらも非常に重要です。そのため、一概にどちらのほうが大切とはいえません。

優先順位で考えると『守らなければならないもの』として定義されている『ルール』のほうが、『守ったほうがよい』と考えられている『マナー』よりも優先度は高くなりやすいでしょう。

ただし、必ずしも『ルール』が最優先とは限りません。状況によっては思いやりを持った『マナー』が求められる場合もあるため、臨機応変に対応することが大切です。

『ルール』と『マナー』に似た言葉

『ルール』や『マナー』に似た言葉として、『モラル』や『エチケット』があります。

『モラル』とは、道徳や倫理観という意味に考えられることが一般的です。『モラル』は善し悪しの判断基準になりますが、個人の経験やこれまでの環境によって、基準のズレが生じます。

『エチケット』は礼儀作法という意味で、すなわち個人間の思いやりです。『マナー』と非常に似ていますが、『マナー』は社会的な要素が強い一方、『エチケット』は特定の相手に対する意識といえます。

4つの言葉を、スーパーでの買い物のシーンに当てはめた場合の具体例を見てみましょう。

『ルール』『マナー』『モラル』『エチケット』それぞれを意識することで、周りの人たちに好印象を与えられるかもしれません。

『ルール』と『マナー』は設けられている理由や背景が違う

『ルール』と『マナー』は明確に定義が違い、『ルール』のほうが強制力は高いといわれています。

『ルール』は国や組織で統一されており、違反したり破ったりすると罰則があるため、より多くの人が守らなければならないという意識を持っているでしょう。

一方で『マナー』は、国や育ってきた環境によって違いが表れます。『マナー』を守っていない人に対する処罰などはないため、『ルール』に比べると強制力は低いかもしれません。

タイミングによってどちらを優先するべきかは異なりますが、『ルール』や『マナー』を守って、周囲の人と良好な関係を築くことが大切です。

[文・構成/grape編集部]