潰れたハンバーガーを出され、怒る客たち しかし、それには理由があった

公開: 更新:

※写真はイメージ

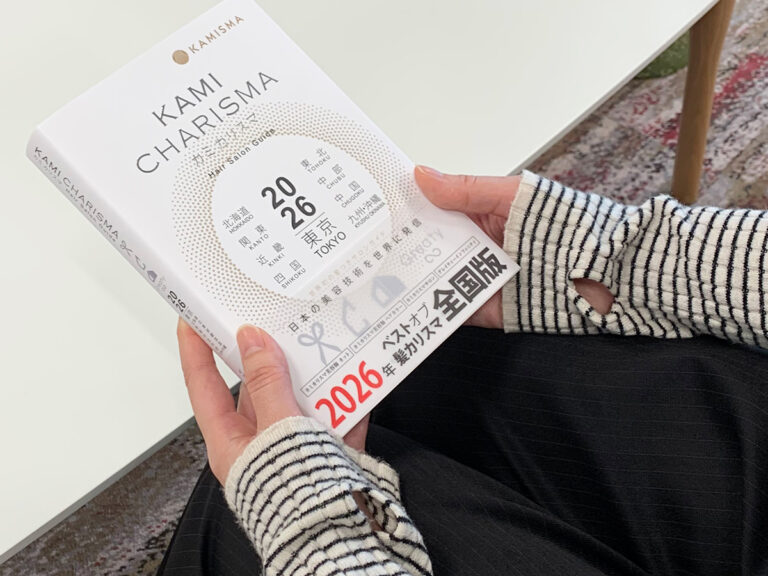

500名以上の美容師が集結!『KAMI CHARISMA アワード』で見えた、美容業界のイマ2025年12月現在、日本全国には約27万軒の美容室があり、約58万人の美容師がいると言われています。技術力は世界一とも評される、日本の美容室や美容師たち。その力を世界に発信するための、あるガイドブックの存在を知っていますか。

整理のプロがやってる玄関収納とは? 内容に「助かる」「真似したい」靴箱は汚れや臭いが気になるものです。しかし、いちいち靴をどかして掃除するのが面倒で、清潔さを保つのはなかなか難しいですよね。本記事では、誰でも手軽に取り入れられる玄関収納の工夫を3つ紹介します。

もし、飲食店で『ぐちゃぐちゃの料理』を提供されたら、あなたならどうするでしょうか。当然、多くの人は怒り、店員を問い詰めることでしょう。

ハンバーガーチェーン『バーガーキング』では、ある条件に満たない客たちに対して、なんと『潰れたハンバーガー』が出されました。

しかし、その潰れたハンバーガーには強いメッセージが込められていたのです。その一部始終を収めた動画が話題になっています。

潰れたハンバーガーに文句をいう人たち

店内で撮影された動画には、数人の少年たちが登場します。その中の1人の少年は、周囲から見ても明らかなほどの『いじめ』を受けていました。

周りの客たちは、その光景を目にして眉をひそめます。しかし、いじめを受けている少年を助けようとはしません。

やがて、いじめを見て見ぬ振りをした客たちの前に、潰れたハンバーガーが…。

怒った客は、店員に文句をいいます。

客「このハンバーガーを見てくれ。出された時からこうなんだ」

店員「そうですか。『いじめられたハンバーガー』と『いじめられていないハンバーガー』のどちらを頼みました?」

店員が何をいっているのかを理解できず、困惑する客。

その反応に対し、店員はさらにこんなことを尋ねます。

「もし、私がこのハンバーガーをいじめているところを見かけたら、止めましたか?」

実はこの動画はバーガーキングと、いじめの防止を目的として活動する団体『ノー・ブリー』が協力し、「いじめを受けている少年を、どのくらいの割合で大人は助けるのか」を検証するために作られたものだったのです。

そして、少年に助けの手を伸ばさなかった大人たちには、『潰れたハンバーガー』が届けられました。動画にはこんなメッセージが込められています。

少年のいじめに対して、注意をした大人は12%。

一方、潰れたハンバーガーを受け取った客の95%は文句をいいにきました。

『いじめられたハンバーガー』については文句をいうのに、『いじめられた少年』は見て見ぬ振りをするのですか。

食べ物を粗末にし、客を試すような今回の実験動画は、手放しで褒められるものではありません。

しかし、見た人に「自分ならどうするか」ということを考えさせるきっかけになったのではないでしょうか。

日本での『いじめ』前年と比べ約10万件も増加

紹介した動画はアメリカのものですが、日本でも『子どものいじめ』は深刻な問題です。

文部科学省による2017年10月26日の発表によれば、小・中・高等学校と特別支援学校におけるいじめの認知件数は 約32万4000件。前年と比べ約10万件も増加しているそうです。

どうしてこんなにもいじめの件数が増加したのでしょうか。

それは2013年に成立した『いじめ防止対策推進法』によっていじめの定義を広くとらえ、『けんか』や『ふざけ合い』といった内容も調査対象に含まれた結果だといいます。

つまり、「いままで隠れていたいじめが、認知されやすい傾向になった」ともいえ、「学校がいじめの認知を積極的に行った結果であれば、望ましい傾向」と文科省も評価しています。

いじめを受けている子どもは、「いじめられている」とはいいにくいものです。私たち大人が細かく気を配り、子どもたちを守らなければなりません。

[文・構成/grape編集部]