『中華そば』と『ラーメン』の違いとは?呼び方の由来や歴史も解説

公開: 更新:

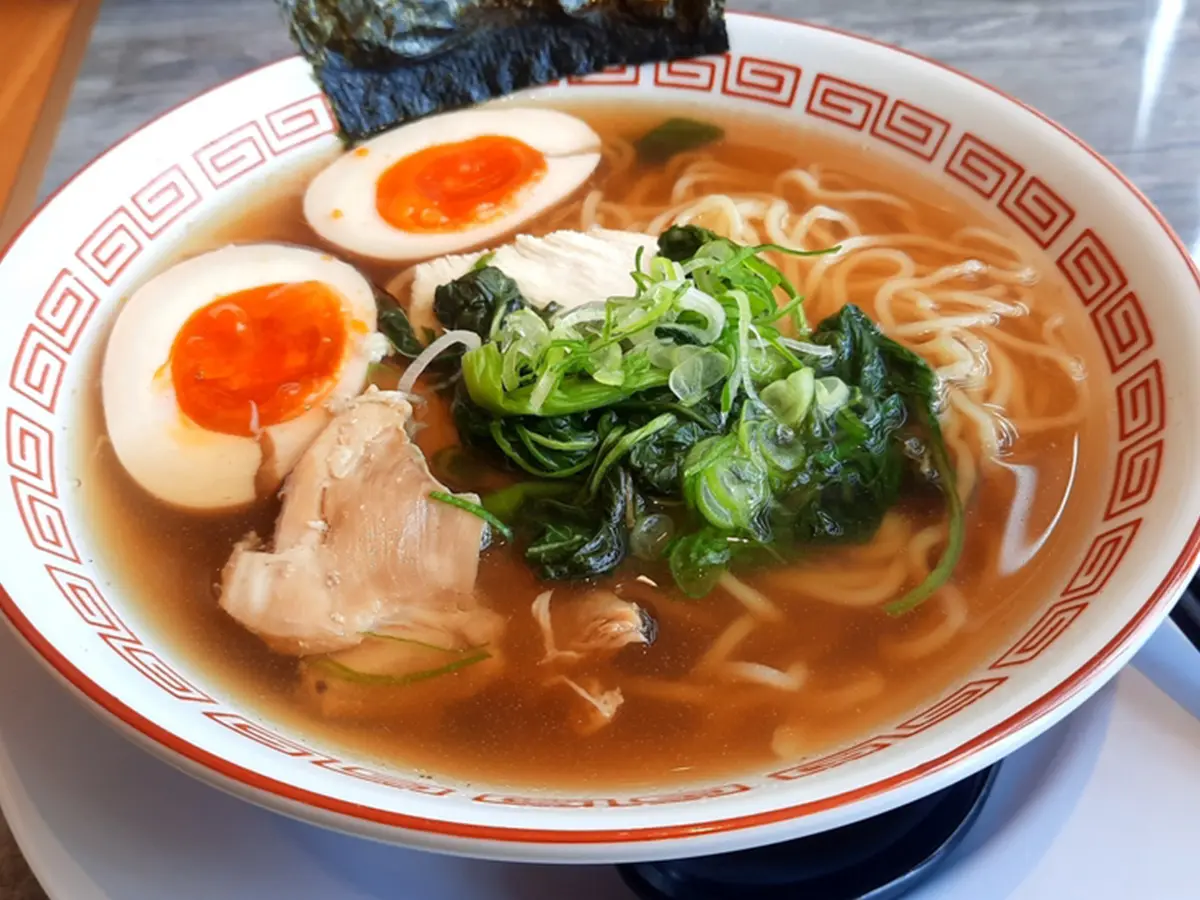

※写真はイメージ

江戸時代の人々は平均身長が低い?考えられる理由とは江戸時代の人の平均身長は、ほかの時代と比べても低いといわれています。具体的な身長の差や、平均身長が低いと考えられている理由を知ることで、江戸時代特有の時代背景が見えるでしょう。本記事では、江戸時代の平均身長についてご紹介します。

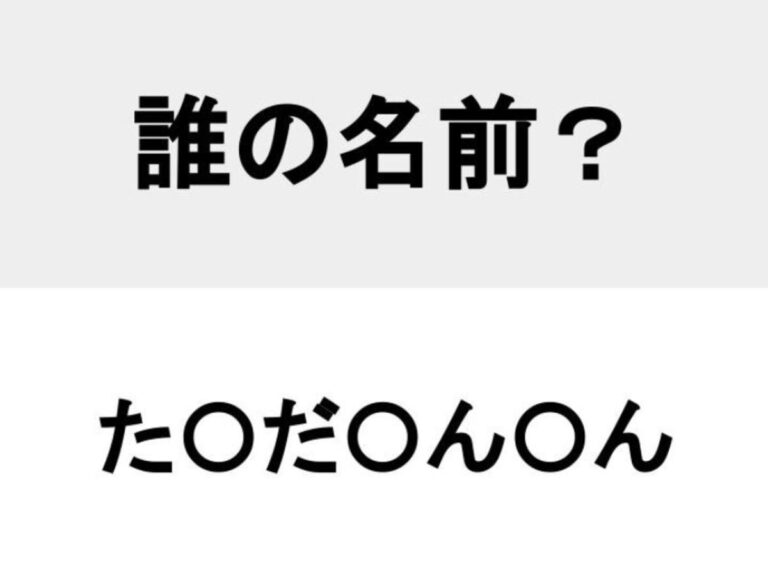

「人は城、人は石垣…」で有名な? ○を埋めて人名を完成させよ【名前当てクイズ】クイズの答えは歴史上の人物として有名なあの人!〇の中に文字を入れるとある人名になります。ヒントはその人物が掲げていた軍旗「風林火山」ですよ!

『中華そば』と『ラーメン』の違いは何なのか、疑問に思う人もいるでしょう。『中華そば』と『ラーメン』は、一般的には同じものですが、呼び方が違うようです。

本記事では『中華そば』と『ラーメン』の違いや特徴、呼び方が異なる理由などを中心に解説します。

全国のご当地人気ラーメンもご紹介しますので、ぜひご一読ください。

『中華そば』と『ラーメン』は一般的に同じもの!

※写真はイメージ

『中華そば』と『ラーメン』の違いは、麺やスープの特徴にあるものの、一般的には同じものです。『中華そば』と聞くと、あっさりした醤油系のラーメンを思い浮かべる人が多いかもしれません。

昔ながらの醤油ラーメンを『中華そば』と呼び、それ以外を『ラーメン』と呼んで区別している店もあるようです。

『中華そば』と『ラーメン』の特徴と違いを解説します。

麺の違い

『中華そば』と『ラーメン』は一般的には同じものですが、『麺に違いがある』という説もあるようです。

『中華そば』は細めのストレート麺が一般的で、スープとの相性が重視され、滑らかな口当たりが特徴とされています。

一方で『ラーメン』の麺は、太さや硬さ、形状、食感のバリエーションが豊富です。ストレート麺やちぢれ麺、細麺などさまざまなタイプがあります。

スープの違い

『中華そば』と『ラーメン』は、一般的には同じものですが『スープに違いがある』という説もあります。

店や地域によっても異なりますが、『中華そば』は鶏ガラや、豚ガラをベースにした出汁が一般的で、素材本来の味を生かしたシンプルであっさりとしたスープが多いようです。

また『中華そば』は、スープ作りの際に余分な脂肪やアクを取り除くため、濁りの少ないクリアな仕上がりになるといわれています。

一方で『ラーメン』のスープは種類が多く、魚介、豚骨、鶏ガラ、醤油、味噌、塩など、濃厚でコクのあるスープからさっぱりとしたスープまで、幅広い味を楽しめるのが特徴でしょう。

『中華そば』と『ラーメン』は時代によって呼び方が変わってきた!

※写真はイメージ

『中華そば』と『ラーメン』の呼び方には、時代の変遷も関係しているようです。

『中華そば』と『ラーメン』の呼び方が店によって異なる理由は、店がオープンした時代の違いにあると考えられています。

『ラーメン』という言葉が広まるきっかけとなったのは、1958年(昭和33年)に発売された、日清食品の即席麺である『チキンラーメン』なのだそう。

そのため、発売年である昭和33年より以前に『中華そば』という呼び方が定着していた地域では、2025年現在でも『中華そば』と呼ぶことが多いようです。それ以降に定着した地域では『ラーメン』と呼ぶ傾向が強いのかもしれません。

例えば、和歌山県では『ラーメン』ではなく『中華そば』と呼ばれることが多いのだとか。

その理由は『ラーメン』という呼び方が普及し始める前である、昭和20年の後半から昭和30年代にかけて和歌山県にラーメン店が増えたことが理由だといわれています。

当時の名残で、今も和歌山県では『中華そば』と呼んでいる店が多いのかもしれませんね。

では、昭和より前の時代ではどのように呼ばれていたのでしょうか。時代による呼び方を簡単にまとめた表が、以下の通りです。

どのように呼び方が変化していったのか、順番にご紹介します。

明治時代初期は『南京そば』、中期以降に『支那そば』

※写真はイメージ

ラーメンの先駆けとされる料理は、明治初期には『南京(なんきん)そば』と呼ばれていましたが、明治中期には『支那(しな)そば』という呼び方に変わっていったそうです。

『南京』は古代中国の明王朝初期の首都を指し、江戸や明治時代に中国から渡来したものの呼称には『南京』が付けられることが多かったのだとか。

『支那』についても、古代中国の王朝『秦(しん)』や英語表記の『China』を語源とした中国を意味する呼び方だといわれており、『南京』も『支那』も中国方面から伝わった料理であることを示しているのでしょう。

また、ラーメンにトッピングされるメンマは『支那竹(シナチク)』とも呼ばれていました。この呼び名は、中国(支那)の『麻竹(マチク)』を原料にしていたことからきています。

日本のラーメン屋の1号店は、1910年(明治43年)に東京の浅草で開業したそうです。

醤油ラーメンを、1杯6銭(約300円)という庶民的な価格で販売し、連日大盛況したことから『支那そば』が全国に広がったといわれています。

戦後は『中華そば』

※写真はイメージ

戦後には、中国との友好関係を重視する動きから『支那そば』という表現を避けて『中華そば』と呼ばれるようになりました。

『支那そば』という表現が避けられるようになった理由は『支那』という言葉が、中国に対する侮蔑(ぶべつ)的な表現とされていたためです。

このように、『南京そば』『支那そば』『中華そば』と、時代に合わせて呼び方が変化してきました。

2025年現在、店によっては『ラーメン』の原点である『中華そば』への敬意を表すために、『中華そば』と呼ぶ場合もあります。

また、シンプルで古典的な『ラーメン』を『中華そば』と呼ぶなど、店によっては区別しているようです。

『中華そば』の語源

日本にはすでに『そば料理』があったため、区別するために『中華そば』と呼んだのが語源だとする説があるようです。

身近な『そば』という言葉を用いて、中国からきた麺料理という意味で『支那そば』と呼ばれ、後から『中華そば』に変わりました。

中国発祥の『中華そば』は明治時代末期から大正時代に日本に伝わり、当時、外国との交易が盛んだった横浜や函館、長崎で広まったとされています。

明治時代に、さまざまな外国文化が持ち込まれる中で、『中華そば』は中国由来の料理として日本全国へ広がったのです。

昭和以降は『ラーメン』

※写真はイメージ

『ラーメン』という呼び方は、1958年に発売された世界初の即席麺の人気とともに全国へ広がりました。

その後、日本では多くのラーメン職人が誕生し、オリジナリティあふれる『ラーメン』が数多く登場しています。

『ラーメン』は海外でも人気で、外国人が選ぶ『好きな日本食トップ10』に入っているようです。

今後も、日本で独自に進化を遂げた麺料理として、国内外でのラーメン人気は継続するでしょう。

『ラーメン』の語源

『ラーメン』の語源には複数の説がありますが、中国で古くから親しまれる、麺を手で引っ張りながら伸ばす料理『拉麵(ラーミエン)』からきているという説が有力視されているそう。

中国語で『拉(ラー)』は引っ張るという意味で『麺(ミエン)』は小麦を意味します。

中国由来の『拉麵』は日本から世界に広まり、英語では『Ramen(ラーメン)』や『Chinese noodle(チャイニーズ ヌードル)』と呼ばれているようです。

中国の『ラーメン』は、豚肉や五目などの具をベースにしており『四川風』や『広東風』など、味の種類が豊富なのが特徴でしょう。

麺の太さや形状、硬さも幅広く、日本の麺と比べて弾力やコシが少なく柔らかい食感となっています。

ご当地の『中華そば』や『ラーメン』10選

※写真はイメージ

時代の流れとともに、現在も『ラーメン』は進化中です。

日本の『三大ご当地ラーメン』は、札幌ラーメン、喜多方ラーメン、博多ラーメンであるといわれています。ほかにも多くのご当地ラーメンがあり、日本各地でさまざまな味わいを楽しめるでしょう。

ご当地の『ラーメン』や『中華そば』を表にまとめましたので、参考にしてください。

『中華そば』と『ラーメン』の違いは基本的には呼び方だけ

本記事で解説した内容をおさらいすると、『中華そば』と『ラーメン』は一般的には同じ料理を指しますが、店舗や地域によって呼び方が使い分けられている傾向にあることが分かりました。

『中華そば』と『ラーメン』の呼び方が店によって異なるのは、店がオープンした時代によって言葉の使い方が変わったためだといわれています。

昨今は、店や土地によって麺やスープに違いがあり、地域ごとに異なる魅力を持つ『ご当地ラーメン』が人気です。

『ラーメン』の歴史を知ることで、昔ながらの『中華そば』と進化を続ける『ラーメン』をよりおいしく楽しめるでしょう。

[文・構成/grape編集部]