豆腐の水切り、面倒じゃない? 一番簡単な方法に「ズボラにピッタリ」「楽だわ」

公開: 更新:

「フィルムが破れない!」 パック豆腐の開け方に「ウソみたい」「早速試す」使い切りサイズの豆腐パックは便利ですが、ちょっとした使いにくさを感じることはありませんか。「このプチストレスがなければいいのに」と思ったら、知ったらすぐにできる裏技を試してみてください。きっと悩みが解決します。

『左右に振ってみて』 豆腐パックを開けてみたら「驚きの結果」豆腐の形を崩さない驚きのテクニックが、Instagram上に投稿されています。本記事では、豆腐に関する3つのテクニックについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

味噌汁やサラダ、ハンバーグなど、たくさんの料理に使える豆腐。しかし、料理によっては必要な『水切り』が意外とうまくいかないことはありませんか。

筆者も先日、麻婆豆腐を作ったところ、豆腐の水切りがしっかりできていなかったようで「豆腐はどこへ?」というほど、煮崩れしてしまいました。

そこで、本記事では簡単にできる豆腐の水切り方法を紹介します。筆者のように「豆腐の水切りって面倒臭い…」という人は必見ですよ!

豆腐の簡単な水切り方法

準備するものは豆腐と深めのタッパー型保存容器の2つだけです。

やり方はとっても簡単!まず、写真のように豆腐のパックフィルムに切り込みを入れておきましょう。2cmほど開いておくことをおすすめします。

切り込みを入れたら、豆腐のパック内にある水気をできるだけ切っておきましょう。

水気を切り終えたら、タッパー型保存容器に立てかけるようにして入れます。

タッパー型保存容器はどんな形のものでも大丈夫ですが、豆腐を立てかけられる深さのものがよいでしょう。

あとは、冷蔵庫の中に入れて水切りが完了するのを待つだけです!

簡単すぎて、「本当にこれだけでいいの!?」と思ってしまうかもしれませんが、大丈夫です。特に重しなどを乗せなくても、豆腐自体の重みでじわじわと水が抜けていきます。

それでは時間の経過とともに、豆腐の水切り具合を見ていきましょう。ちなみに、未開封の豆腐の重さは162gでした。

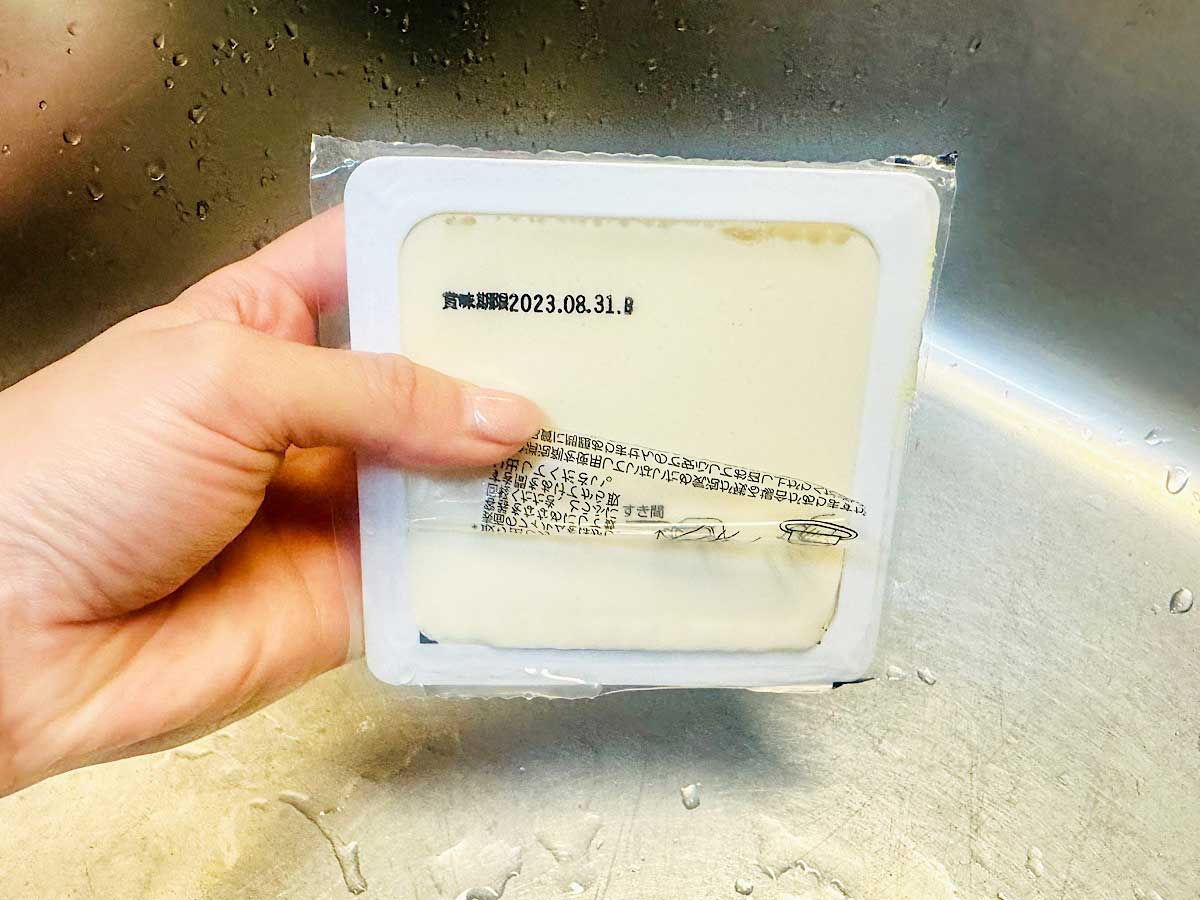

未開封の豆腐

水切り開始から2時間経った豆腐がこちら。重さは151gになっていました。

容器に立てかける前にあらかじめ水気を切っていたこともあり、未開封のものと比べると11g減っています。

水切り開始から2時間経った豆腐

豆腐を切ってみると、まだふわっとしていて、若干水っぽさが感じられます。

筆者の感覚ではありますが、豆腐ハンバーグなど形を潰して混ぜる調理方法だったら十分に使用できるくらい、水切りが完了していると感じました。

続いて6時間後の豆腐を見てみましょう。

豆腐の重さは149g。2時間水切りをした時点から計算すると、2g減ったことになります。

水切り開始から6時間経った豆腐

ところが、2時間の水切りの時と比べて、包丁を入れてみると圧倒的にしっかりとした硬さを感じました。

肉豆腐などの煮物をする時は煮崩れが起きやすいので、6時間くらいしっかりと水切りをしたほうがよさそうですね。

最後に、約12時間ほど寝かせた水切り豆腐の様子がこちら。豆腐の重さは147gで、6時間の水切りをした時から比べると、これまた2gしか減っていません。

水切り開始からひと晩(約12時間)経った豆腐

しかし今回はパックから出すのに苦労するほど、水分量が減っているように感じます。豆腐パックの底に少々張り付いて、少し形が崩れてしまいました。

包丁を入れてみるとグッと重みを感じ、刃を引き抜くのが難しいくらい、しっかりと水分がなくなっていました!

ゴーヤーチャンプルーや麻婆豆腐など、フライパンで炒めるような豆腐料理をする時は、ひと晩寝かせた水切り豆腐を使うのがいいかもしれませんね。

簡単にできる豆腐の水切り方法なので、時間に余裕のある時に試してみてはいかがでしょうか。

[文/キジカク・構成/grape編集部]