「当時の私を救う気持ちで描きました」 『あくたの死に際』漫画家にインタビュー

公開: 更新:

通勤途中のサラリーマン 突然走り出した意外なワケが?「たまらん」朝の通勤途中、横断歩道で突然走り出したサラリーマン。その理由は、偶然見かけた上司への『ある行動』でした。思わず頬がゆるむ、松原彩(aya_ayayakko)さんが描いたエッセイ漫画が話題に。

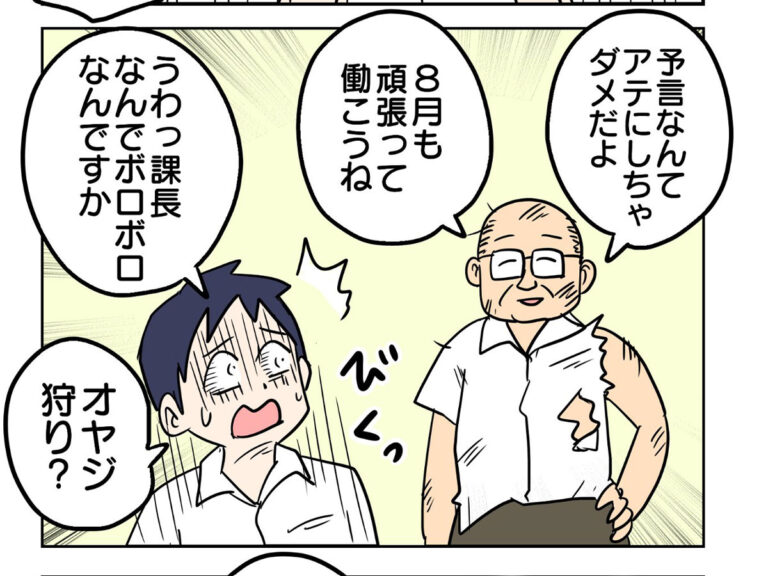

ボロボロな姿で現れた課長 その理由に「惚れてまうやろ」「ありがとう」津夏なつな(@tunatu727)さんが、予言を本気にした男性社員と、その上司である課長を描いた創作漫画をXで公開。現れた課長が「ボロボロ」だった理由が…?

幼い頃、ある特定の職業に対し、漠然とした憧れがあった人は多いのではないでしょうか。

漫画家や小説家など、『作家』という職業に強く憧れていた人もいるでしょう。

会社員として就職後も、夢を諦めきれず、理想と現実の間で苦悩している大人たちは少なくないのかもしれません。

漫画家の竹屋まり子先生による『あくたの死に際』は、学生時代に文芸部の部長だったごく普通の会社員が、休職中に小説家を目指すという『社会人の再挑戦』を描いた漫画です。

順調に思えていた会社員生活の最中、日常の小さな積み重ねで心を病んでしまった、主人公の黒田マコト。休職期間、数々の困難に直面しながらも小説の執筆に情熱を注ぐ姿が、多くの読者の『創作魂』に火を灯しています。

(C)竹屋まり子/小学館

2025年3月現在、同作は株式会社小学館のコミックアプリ『マンガワン』にて連載中。

日本出版販売株式会社が発表した『出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2025』2位受賞のほか、宝島社の『このマンガがすごい!2025 オトコ編』でランクインするなど、早くも話題作となっています。

grapeは、イチ漫画家としての創作との向き合い方や、各キャラクターの誕生背景などについて、竹屋先生に話をうかがいました。

竹屋まり子先生

漫画『あくたの死に際』竹屋まり子先生にインタビュー

――同作のタイトル『あくたの死に際』は、一度聞いただけで耳に残るキャッチーさがありますよね。このタイトルは、どのような経緯で決まったのでしょうか。

主人公の黒田は、小説の中でも大衆文学ではなく、純文学を書いています。純文学といえば芥川龍之介賞(通称:芥川賞)なので、担当の編集者(以下、編集さん)の提案もあって『あくた』をタイトルに入れることになったんです。

その後の打ち合わせで「『あくたの〇〇』にしよう」と方向性が決まり、いろいろ案を出す中で「4文字が収まりがいいよね」という話が出ました。

『死』というワードの強さから最終的に『死に様』と『死に際』が候補に上がったんです。話し合いの末「『死に様』だともう死んじゃっている状態だけど、『死に際』はまだ死んでいない、生死ギリギリみたいな感じがして本作に合うんじゃないか」という結論が出て、『あくたの死に際』に決まりました。

(C)竹屋まり子/小学館

(C)竹屋まり子/小学館

――小説を題材にしようと思ったのはなぜでしょうか。

小説家に憧れがあったからです。

小説を書いたことは一度もないんですけど、「日本人のほとんど全員が読み書きできる『文字』を使って、すごいものを生み出せるのがかっこいい」と感じるんですよね。

――黒田と同じ文芸部に所属していた過去があり、現在は売れっ子小説家の黄泉野季郎の活躍も本作では目立ちます。第1話で、黄泉野が休職中の黒田を焚き付けて文学界に足を踏み入れさせる展開は、冒頭の重要なシーンですよね。一般的な会社員として働く黒田に対し、黄泉野は社会経験がなく飄々(ひょうひょう)としている印象ですが、キャラ作りの際に意識したことはありますか。

(C)竹屋まり子/小学館

私には、昔からずっと仲がいい、漫画家の幼馴染がいるんです。

性格はほとんど似ていないんですけど、その幼馴染からイメージを膨らませて黄泉野のキャラが誕生しました。

浮世離れした性格や見た目のキャラクターのほうが「つい、この人のいうことを聞いちゃうな」という感覚になれるかなとも思ったんです。

また「自分もこういうふうに導かれたい…」といった、ちょっとした憧れから作ったキャラでもありますね。

――休職中に小説の執筆に目覚める黒田と、長年交際している恋人のミライの関係も見どころですよね。第8話で、黒田がミライと同棲中の家に、黄泉野が居合わせるシーンは緊迫感がありました。

(C)竹屋まり子/小学館

「黄泉野とミライ、どっちに着いて行こう」と黒田を迷わせる、謎の三角関係ができるのはいいかもしれないと、黄泉野とミライのキャラの構想段階から思っていたんです。

天使と悪魔のような相反する関係を表すために、2人の名前に『ミライ(未来)』と『黄泉』を入れています。

――第5話では、黄泉野の担当編集者である流星(ながれぼし)出版の犬飼と、犬飼の後輩にあたる新人編集者の幸田が登場しますよね。その際、犬飼から黒田の担当を任される幸田の活躍も、回を増すごとに重要度が高まっていると思います。幸田のキャラはどのように誕生したのですか。

幸田のキャラは、自然にすっと頭に浮かびました。編集さんに「こんなキャラじゃだめですよ」と指摘されることもなかったです。

ただ、キャラクターデザインについては「モブキャラっぽさがありすぎる」といわれたので、泣きぼくろを付け足しました。ほんの少しのマイナーチェンジです(笑)。

(C)竹屋まり子/小学館

――そういった経緯があったのですね。同じく第5話で描かれている、黄泉野が黒田に対して「もし俺が光って見えたんなら、それは、その時俺と向かい合ってた、先輩自身が光ってたってことじゃないの?」というシーンに鳥肌が立ちました。

(C)竹屋まり子/小学館

(C)竹屋まり子/小学館

ありがとうございます!

たまたま黄泉野が描いていた最新作小説のタイトルが『月に橋を架ける』だったので、「月じゃん!」と思って自然と思い浮かびました。

創作中に「あれ、前に出していたシーンがここにつながるじゃん」と、描いた後に気が付くことがよくあるんです。それがただの偶然なのか、はたまた無意識的に伏線として描いているのかはいつも分からなくて。自分でも気になります。

――日々漫画を描く上で、アニメや映画など、意識的にインプットしている創作物はありますか。

「漫画を描くなら映画をいっぱい観ろ」とよくいわれているので、映画を結構観ていたんですけど、最近になって「連載漫画を描くならドラマのほうが参考になるんじゃないか」と気が付いたんです。これまではドラマをほとんど観ていなかったので、今はなるべく有名な作品から観るようにしています。

もともと刑事ドラマ『踊る大捜査線』シリーズ(フジテレビ系)がめちゃくちゃ好きなんです。『あくたの死に際』の連載前、ネームを描いている時に10年ぶりに見返したら「面白すぎる…!!」と思いました(笑)。

作風や話の内容は全然違うんですけど、本作を描く時もどこかで『踊る大捜査線』の『エンタメ力』を見習おうという気持ちはあります。